介護職員による殺人もしくは殺人未遂事件についてはあとでゆっくり調べていこうと思っていたのですが、またもや介護施設で殺人事件が発生してしまいました。2025/10/15早朝、医療法人恵雄会川鶴クリニックを母体とする川鶴グループが経営する埼玉県鶴ヶ島市の有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で入居者2名の高齢者が元介護職員の木村斗哉(22)によって殺害されました。現時点でその動機は明らかになっていませんが、施設のパスワードが変更されていなかったことにより、夜間に簡単に侵入して首を絞め、ナイフで刺したと供述しています。また、2025/10/21付ニュースでは、去る2025/09/13午前6:10頃、滋賀県東近江市内の福祉施設で入居者を包丁で殺害しようとしたとして、介護職員高橋豊容疑者(70)を逮捕したと報じました。

現時点では、これらの事件の動機は明らかにされていません。もしかすると、不運にも精神錯乱を起こした犯人による偶発的な凶行なのかもしれません。が・・・、介護職員による同様の事件はこれが初めてではありません。殺人まで至らなくとも、暴行や虐待まで含めると、かなりの数に上ります。整理しておきましょう。

介護職員の虐待事件の統計推移

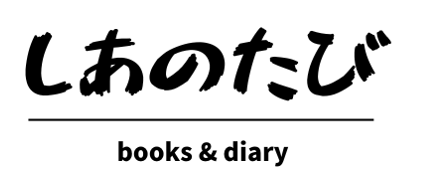

まずは、判る範囲で介護職員が引き起こした事件の統計を調べてみましょう。まずは、虐待件数ですね。令和5年度までの推移をみると・・・、知ってましたけど・・・酷いですね。

これ、「職員の虐待」ですよ。上の線が通報件数、下の線が確定件数。でもね、そもそも通報にすら上がっていない虐待件数って、どれぐらいだと思います?パワハラやセクハラ、いじめでも同じでしょうが、外の明るみに出てくるものが全てではないですよね?しあは、ざっくりこの10倍あっても不思議じゃないと読みます。なぜって?だって1件の事件が発生するということは、それを許容もしくは醸成する背景が組織内に蔓延していることを疑うからです。さらに言えば、こうした事件は特定の組織だけで起こっているわけではないということ。とすると、介護業界全体に共通した虐待発生因子が存在していることも疑わなければなりません。というより、間違いなく存在しているでしょう。

もしそうだとすると、その虐待発生因子が存在していることに気づかず、対策を打たずに介護事業を運営をしている法人は、たとえ今まで虐待事件がゼロでも、そのうち事件を起こす可能性があります。そして、それが虐待で止まってくれればいいのですが、一線を越えた殺人事件に発展する可能性もゼロではありません。事実同様の殺人事件が多発していることは、みなさまご存知の通りです。そして自分の施設や組織で殺人事件が起こって初めて、問題があったことに気付く。おそろしや・・・。

そんな介護施設や法人の責任者は殺人事件が起こると必ず同じことを言います。「まさか、あの人がそんなことをするとは夢にも思わなかった。」とか「一部のおかしな職員のために、真面目に働いている私たちが大きな迷惑をこうむっている。」とか。そして最後に「今後このようなことが起こらないように、職員教育を徹底します。」と締めくくります。テレビを見ていると「犯人だけが特殊な悪人であり、私たちには責任ありません。」という態度をよく見かけませんか?そんなのをみると、「あー気づいてないナー、しばらくするとまた事件が起きそうだなナー」と心配になります。

虐待発生件数の推移は、別の角度から見れば介護職員の心の荒廃の拡大でもあります。困っている人の援助をしようと志して介護の世界に身を置いた介護職員がまったく真逆の行為をするなど、本来なら起こりえないお話。こんな、天使が悪魔に堕ちるに等しい大事件が毎年増え続けるって、そこにどんな悪魔的狂気が介在しているのでしょう?誰かきちんと説明していただけないものでしょうか?介護業界って、超常的な呪いがかかっていませんか?

介護職員による利用者殺人・殺人未遂事件

さて、殺人についてみてみると・・・、なんと、統計が見つかりません。お役人様、何やってんでしょうね?傾向値が無ければ、今後どんな対策を検討すべきか、それとも偶発事件として放置していいのか、判断できないじゃないですか。しあは濃い毒をはきたいのですが、まあ話を聞けば、裁判継続中のものもあり、「殺人」と判決が出ていないものもあるとか。「事件」としての記録はあるものの「殺人」統計にはなっていません。現段階でこれを追いかけようとすると、スクラップブックを自力で作るしかないようです。仕方ないので枝番「0121.介護職員による殺人(未遂)事件スクラップブック」に自分なりのものを作り始めました。全部とは言いませんがいくつかは目を通してみてください。事実から出発しないと自分で考えるエネルギーが沸いてこないものです。他に頼るとすれば、全件ではないにしろ(株)パーソナルアシストの介護データベースで個別に事件情報を探すことはできるようです。

なお、「0121.スクラップブック」は事件発生時の報道リストであり、有罪判決が確定していないものも含まれています。もとより、しあは犯人探しに興味がありません。ここは介護現場で今どんな事が起きているのかを俯瞰して確認するのが目的です。それに、まあ、判決と言っても真実を示すものでもないでしょう。証拠が提示できなければ本当は有罪でも無罪になりえますし、逆もあります。でも、誰かが事件を起こしたことだけは確かでしょう。しあは、どんな事件が起きているのかを見つめたいと思います。

それにしても、記録が一覧になっていないということ、これは何を意味しているのでしょう?

「殺人事件かどうか、職員が犯人かどうか、は裁判を待たないと確定しない」という意味で、これらの事件は「個別案件」として扱われており、統計や傾向値を考える段階ではない、という判断があるのかもしれません。司法や行政の判断としては正しいでしょう。でもね、傾向値などから問題をあぶり出さないと、また次の事件が発生しますよ。それを待ってから動きますか?確かに科学は実証を要します。でもね、科学だって検証を始める前に、「もしかしたらこうじゃないかな~」というカンは必ず働かすものです。だって、そのカンを実証するために検証を重ねるのが科学なのですから。仮説無しに科学は始まりません。その意味でも、眼前の殺傷事件の増加を食い止めるためにも、仮説でもカンでもいいから働かせて分析を始める。そしてそこでアタリがあったら、本格的に検証して「科学」にまで磨き上げる。これが科学者様のお仕事ですよね。ここがお役人様との違いと言うものです。しあは科学者様ではありませんが、うろうろ疑問を集めて仮説の種を探し回るぐらいしても罪にはならないですよね?

しあはここで一つの仮説を置いてみたいと思います。事件のスクラップをしてみて、しあは思ったのです。「介護施設には、虐待を促進する環境要因が存在し、施設経営者はその危険性を認識しておらず、予防対策改善責任を果たしていない。」と思うのです。もう少し言えば、「厚生労働省はこのことに気付きながらも、直接的な指導を行っていないことが全ての原因ではないか?」とも思うのです。

もちろん、これはしあのカンでしかありません。でもね、こんなカンが働くのには、それなりに状況証拠があるのです。

異常な離職率

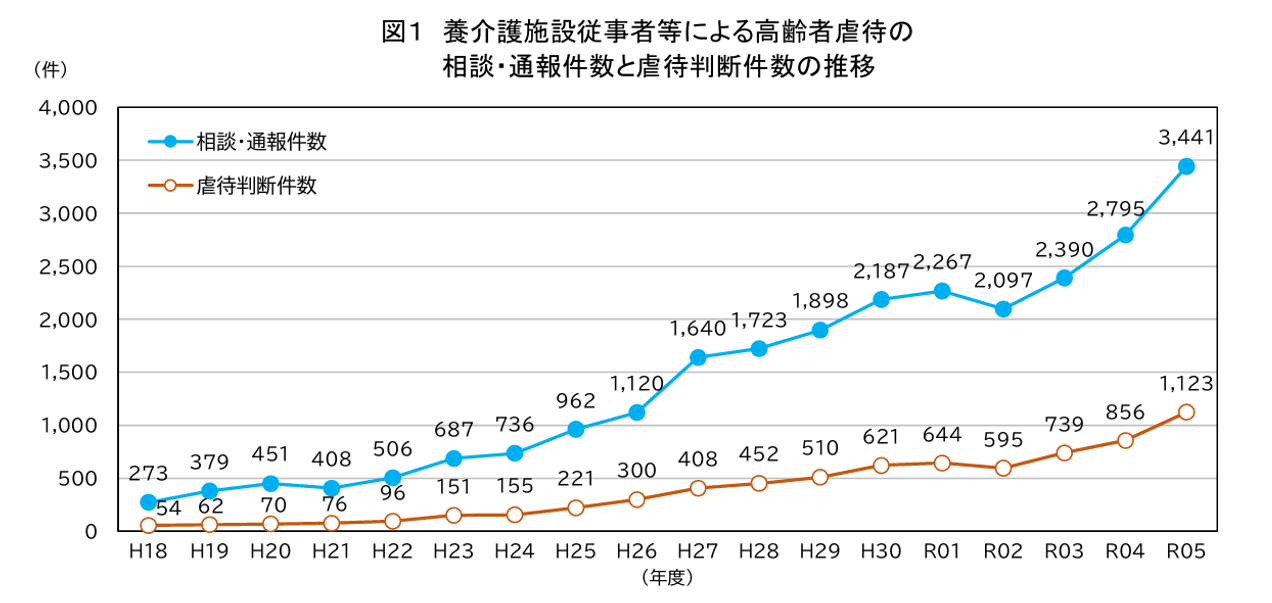

しあは、けっこう本気で調べてみました。みなさんは、介護職員が足りないというニュースを聞いたことがあると思います。今はどんな分野も少子高齢化で人手不足なので目立たなくなっていますが、10年以上前の介護や社会福祉の業界では「人手が不足しているにも関わらず、入った人がすぐに辞めてしまう」という、とてももったいない現象があったと言います。淑徳大学の結城康弘先生はテレビで「低賃金が大きな原因の一つ」と警鐘を鳴らしていましたが、どうもそれだけが原因ではないようです。入職するときって、賃金が低いことを判ったうえで入職したはずなんです。その介護職員の多くが、1年未満に離職していました。これは賃金だけの問題ではないでしょう。介護業界の離職率の高さは、早期離職者が大きく押し上げていました。まず、介護労働安定センター(厚労省所管の公益法人です)の統計を確認してみましょう。

1.介護職員の離職率と他産業の離職率の比較

最初に結論を言うと、介護現場の離職率は最近急速に改善されています。ただし、社会福祉法人だけで全国2万社を超えますが、その全てが一様に改善されているわけではありません。全国的には改善が進んでいるとはいえ、離職率が高いままの法人がまだら模様に残っているようです。なので少し遡ってまだ全体に離職率が高かった2007年(平成19年)ころからの厚労省のデータを見ておきましょう。

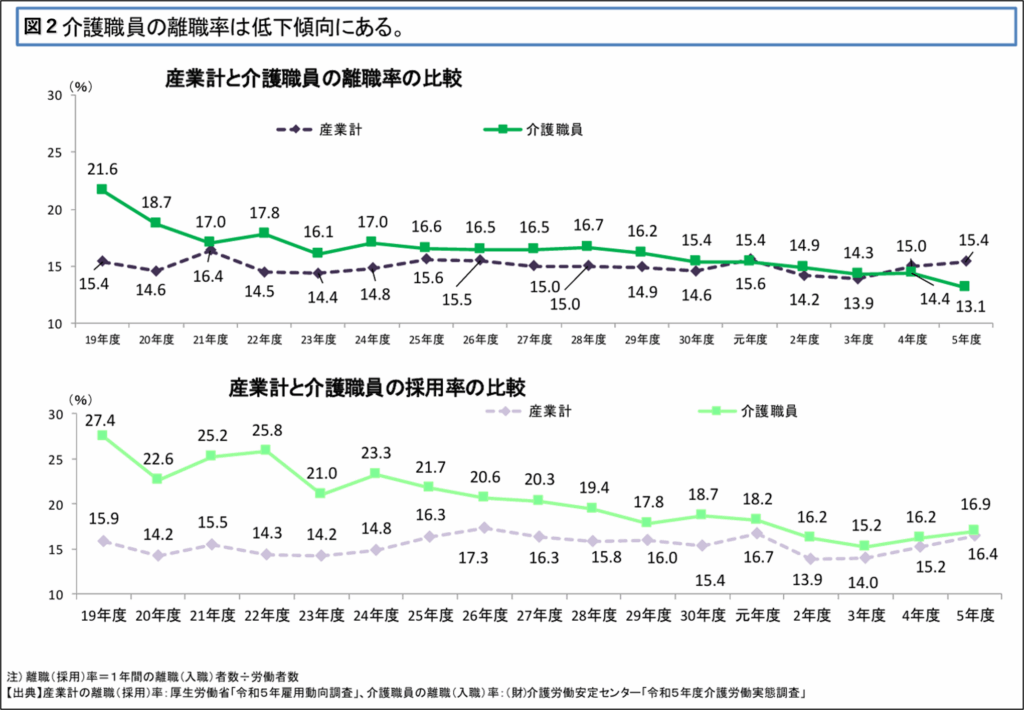

介護保険が始まったのは平成12(2000)年ですが、当初は何事によらず混乱もあったことでしょう。それから7年後、平成19(2007)年時点での全産業平均が15.4%のところ、医療・福祉が15.7%。ただし、介護だけ分離して調べたデータによると21.6%。しかも入職率27.4%ということを見れば、「入っては辞め」の激動期だったことが伺えます。

もう少し詳しく見てみると、「図3.平成19(2007)年度産業別離職率」からも判る通り、全産業計15.4%は飲食宿泊業の35.0%やサービス業の17.4%などを含めて平均したものです。建設業12.1%製造業11.5%情報通信10.5%金融12.0%などの業種に比べると、医療・福祉の15.7%は1.5倍近く離職率が高かったことが判ります。さらに、医療と福祉を分けて、介護職員単独でみると21.6%であり、2倍くらい離職率が高かったことになります。それから16年かけて13.1%まで離職率を抑えたのですから、その努力自体は評価してよいと思います。というより、すごく頑張ったと思います。

2.離職率階層別の事業所分布

しかし・・・、全ての事業所が組織管理を改善できたわけではないようです。

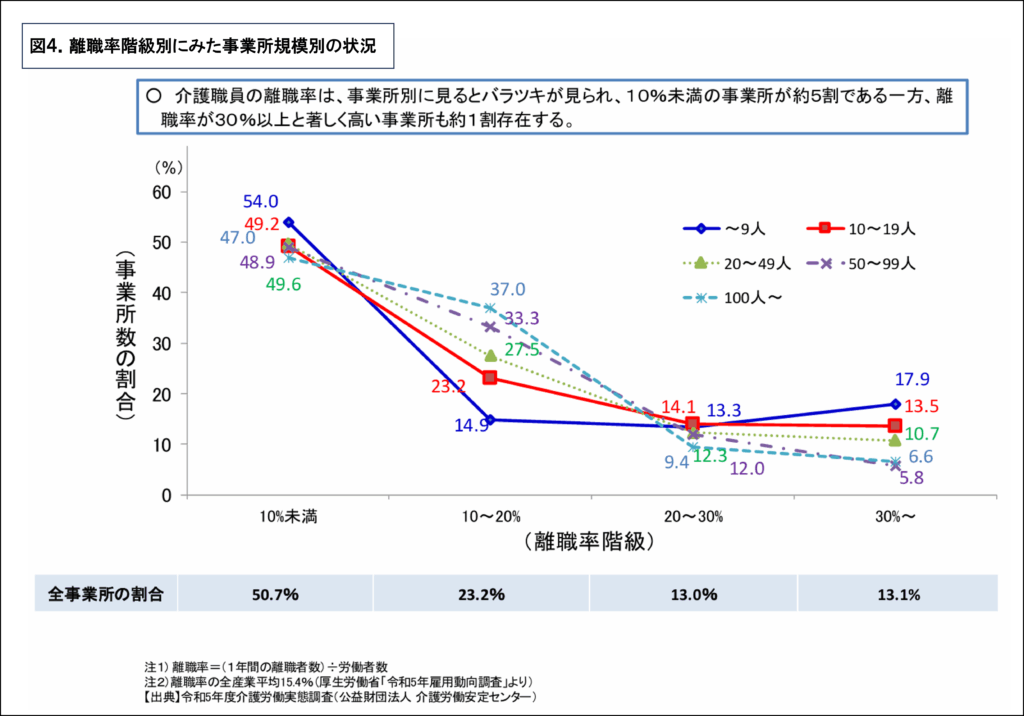

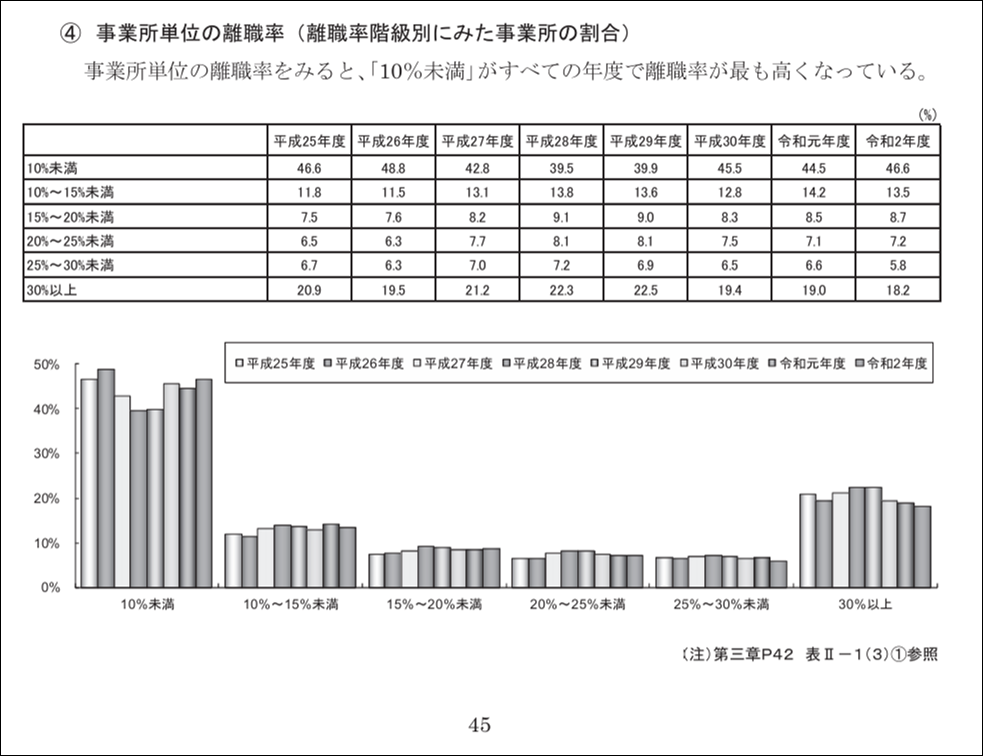

この図は、厚生労働省が令和5年に発表したものですが、出典は公益財団法人介護労働安定センターのものです。実は介護労働安定センターはこのデータを昔から発表していましたが、なぜか同じフォームで毎年発表していないので、年度推移がわかり難いものになっていました。令和2年度の報告をのぞいてみましょう。見にくくてゴメンナサイ。鮮明に見たい方はリンク先のP45を確認してくださいね。

ここから読み取れることは、「離職率の高さは、事業所によって固定化している」ということでしょう。離職率10%未満の優良事業所が5割を占める中、離職率30%を超す事業所が2割存在し、それが毎年ほとんど変わっていません。「たまたま今年離職率が高くても次年度は低くなる」ということもありうるでしょうが、それがトータル統計で変化が無い(上の表は8年間分ですよ)ということは、たまたま逆の変化をした事業所が他に同数存在しなければなりません。それが何年も続くなど不可能なお話です。なので、結局離職率の高い事業所はず~~~~っと高いままで推移していた、としか読めません。それはもう、その事業所の「体質」に問題があると考えざるを得ません。たぶん、自分たちの組織が異常だということに気が付いていない可能性があります。本当に人手に困っているなら、離職率の低い事業所に助言を求めるなどして、改善に動いても良さそうなものです。しかし、数字を見る限り、その動きは出ていないのです。ここに介護業界の大きな特徴があるのですが、それは後ほど。

これはしあの邪推ですが、介護労働安定センターもこのことを気づいて欲しくてこんな資料出していたんじゃないかなーと思ったりします。直接「あなたの事業所の組織管理は最低ですよ!」とは言いにくいですものね。

3.離職率の中身

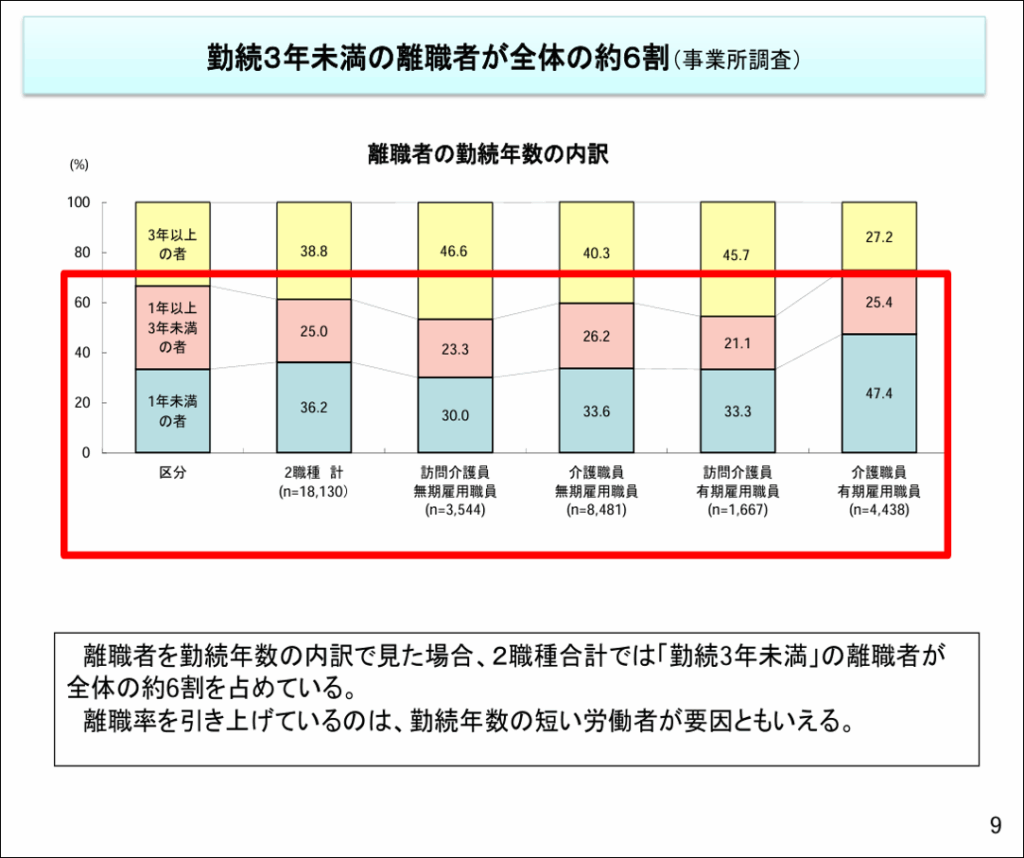

ここまでは平均離職率だけを見てきました。でも、更にその中身を見ると、どの勤続年数でも平均的に同じような離職率になっているわけではありません。これも、厚労省のデータを見てみましょう。離職者に占める勤続1年未満の職員、1~3年未満の職員について調査が継続されています。これも推移データになっておらず、毎年のデータを繋ぎ合わせて確認するしかありません。とびとびですが、平成25年分はP16を参照してください。平成30年分はP9です。令和2年分はP9で確認してください。結論から言うと、どれを見ても割合が変わっていません。下図は令和2年分です。

近年、どの産業分野でも新卒の3年離職率は平均で33%で、数字だけみれば世の中の平均とあまり差がなくなりつつあるのかもしれませんし、医療社会福祉の離職率が年々低下していることは喜ばしいことです。でも、問題なのは離職率30%以上の2割の事業所です。その離職率の大きな原因が早期離職者であり、1年未満で退職する職員が退職者の4割に達しており、3年未満までを見ると、離職者の6割を占めているということです。未だに離職率が30%を超える2割の事業所と言うのは、組織管理の基本を間違えているとか、組織体質に問題があるとか、それに気づいていないとか、その辺でしょうか?

4.退職理由

厚労省だけでなく、リクルートをはじめとした民間の人材会社からも毎年退職理由の統計が発表されています。どれも毎年違わないので、厚労省(介護労働安定センター)のデータを確認しておきましょう。P17です。たぶん、見なくても想像のとおりだと思いますが。

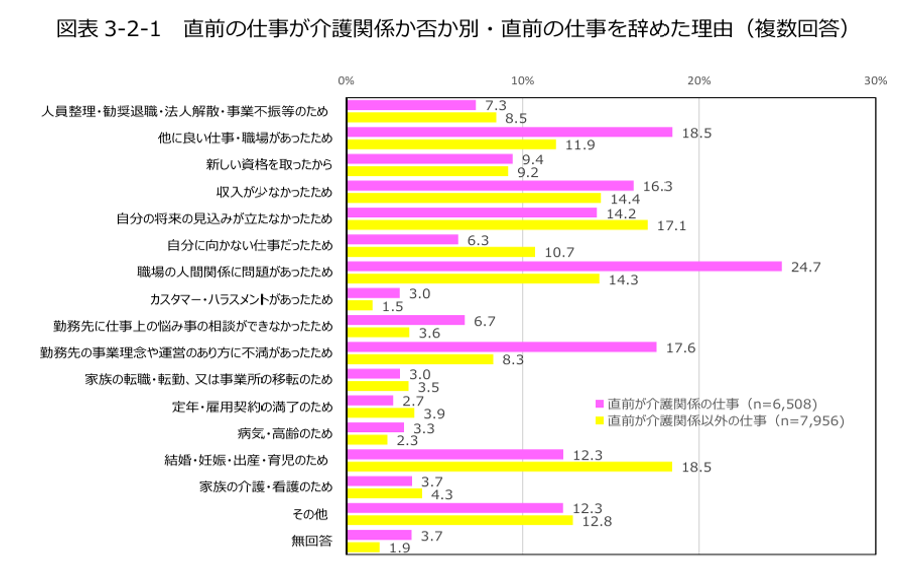

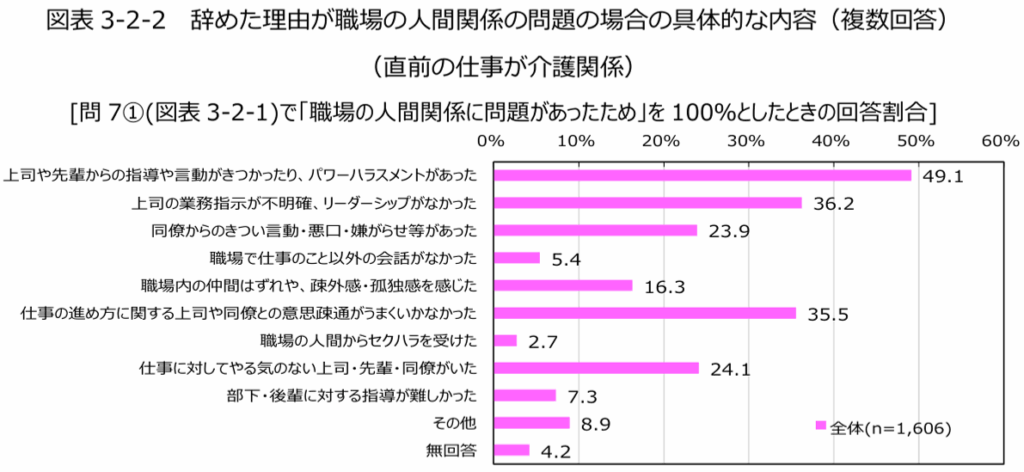

退職理由の1位は、ダントツで「人間関係に問題があったため」です。もちろん、退職するにはいくつかの原因が重複するものですが、とにかく、いつのデータを見ても、どの会社のデータを見ても、1位です。もう少し中身を見てみましょう。

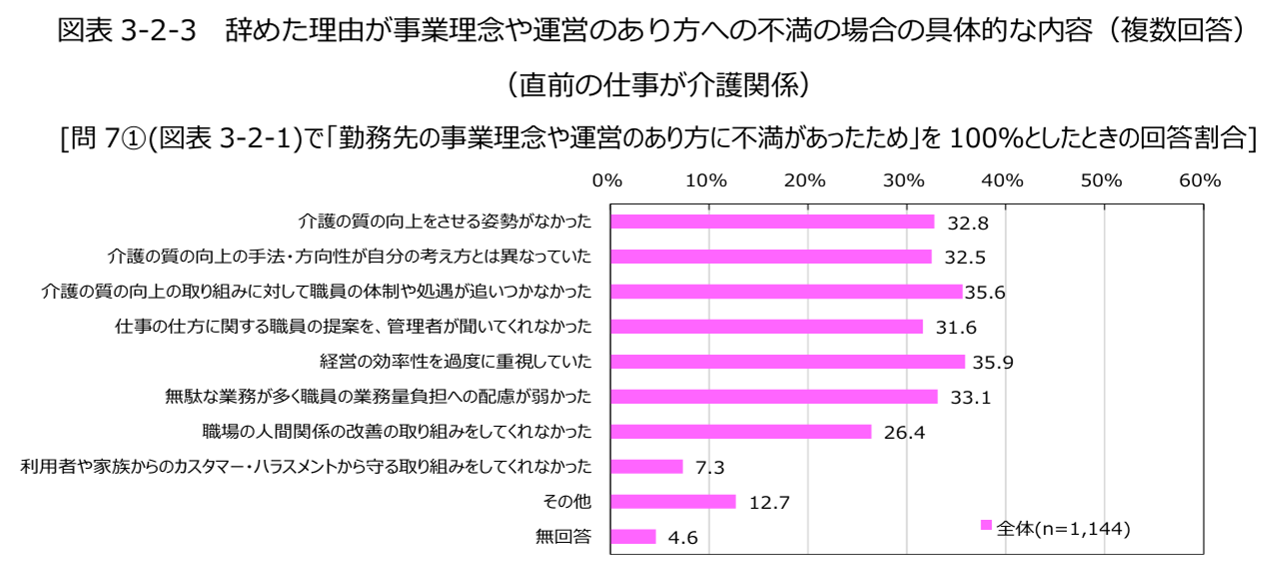

だから、ここにちゃんと改善すべき目標が明確に並んでいるじゃないですか。離職率を下げようとすれば、これらの項目に対処すればよいだけのことです。できてないところがこれらを改善するのは大変かもしれませんが、世の中の5割の事業所は離職率10%以下と、ちゃんとできているわけです。しかも原因が不明な問題に対処する大変さを思えば、これほど理由が明らかなのですからラクチンこの上ありません。自分で改善方法が思いつかなければ、判る人に聞けばよいのだし、なんならきちんとできてる5割の事業所に聞けばよいだけの話。でも、離職率が高い事業所はずーっと高いまま。

こうして見てくると、問題の焦点がだんだん明らかになってきます。これってやはり、自分の事業所に問題があることに自覚が無いのでは?

それにしても、ここで次につながる問題も明らかになりました。図表3ー2-2の項目を再確認してください。なにやら不穏なワードが踊っていませんか?「パワハラ」とか「セクハラ」とか「悪口や嫌がらせ」とか。

メンタルヘルス疾患発症職員の増加

みなさま会社では、毎年1回「メンタルヘルスチェック」が実施されているでしょうか?2015年12月に施行された「労働安全衛生法」により、常時50人以上の労働者を雇用する事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されました。従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことができる取り組みとして、多くの企業が実施しています。さらに、安衛法に規定されている「安全衛生委員会の開催」が改めて督促されたのもこのころです。介護業界では2006年に介護保険法の改正があり、介護事業者に不法行為等があって改善是正されない場合は、県知事などの保険者が介護事業の指定を取り消すことができるようになりました。不法行為にもいろいろあり、一般的犯罪はもちろん配置基準未達や不正請求などが代表的ですが、関係法令違反も対象となっています。これには労働基準法や労働安全衛生法違反も含まれますので、メンタルヘルスチェック不実施や安全衛生委員会の不開催なども監査対象になります。というわけで、ほぼ強制的にメンタルヘルスチェックが実施されているはずです。で、なんでそんな法律ができたのか?

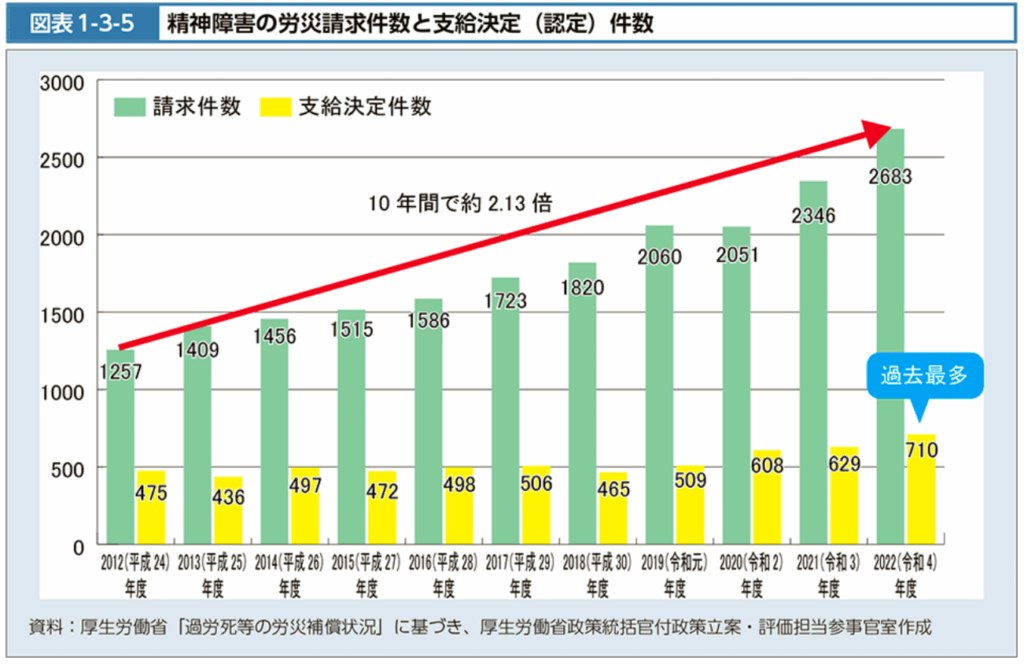

いくつかの要因がありますが、一つにはパワハラ・セクハラが問題視され、ずいぶん前から対策が議論されていました。「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が設置されたのが2011年のこと。つまり、その前から世の中にはパワハラが蔓延していたわけです。もう一つは、精神疾患による労働災害認定申請・認定件数の増加です。ワーク・ライフバランスの重要性もこのころから指摘され始めました。

独立行政法人労働政策研究所研修機構の解説によると、『2024年度厚労省の「過労死等の労災補償状況」の発表によれば、業種別にみると、請求件数は、「医療、福祉」が983件(同887件)で最も多く、次いで「製造業」が583件(同499件)、「卸売業、小売業」が545件(同491件)などとなっている。支給決定件数でも「医療、福祉」が270件(同219件)で突出して高くなっており、以下、「製造業」が161件(同121件)、「卸売業、小売業」が120件(同103件)、「運輸業、郵便業」が110件(同101件)などと続く。業種を中分類までみると、請求件数、支給決定件数のどちらも、「社会保険・社会福祉・介護事業」(請求:589件、支給決定:152件)が最多で、「医療業」(請求:389件、支給決定:118件)が2番目に多く、「道路貨物運送業」(請求:145件、支給決定:69件)が3番目に多くなっている。』のだそうです。

追加ですが、令和6(2024)年度分が2025/06/25発表になっています。精神障害に関する事案の労災補償状況については、請求件数は3,780件で前年度比205件の増加。支給決定件数は1,055件で前年度比172件の増加。うち未遂を含む自殺の件数は前年度比9件増の88件。業種別の傾向を見ると、大分類では、請求件数は「医療、福祉」983件、「製造業」583件、「卸売業、小売業」545件の順で多く、支給決定件数は「医療、福祉」270件、「製造業」161件、「卸売業、小売業」120件の順に多い。中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「社会保険・社会福祉・介護事業」589件、152件が最多。とあります。

要は、介護業界は随分前から精神障害労災発生が最多なんです。

この辺でピンときた方も多いのではないでしょうか?そうです。厚労省は2010年ころにはもう介護業界が抱えるもしくは抱えるだろう問題を察知し、あの手この手の研究や法改正を次々に準備していたのでした。法律なんて思い付きでポンポン作れるものではありません。しあの記憶では、労働安全衛生法による安全衛生委員会の開催はかなり昔からある法律ですが、建設業界では大昔からよく開催されていました。元請制の建築業では下請が事故を起こしても元請のゼネコンが補償しなければなりません。なので、ゼネコンからの上位下達で下請会の合同安全衛生会議の開催は活発でした。他の業界であまり開催が聞かれなかったのは、法律が無かったのではなく、取り締まりがないことを良いことに単に法律をムシしていただけです。それを無視できなくなるように、厚生労働省は介護業界を狙い撃ちするかのように法改正を進めてきたのでした。なのに、まだ事態は悪化の一途をたどっていますね。薬が足りていないようです。

さて、ここで退職理由の調査において、ダントツの1位が「人間関係」であり、その中身が「パワハラ・セクハラ・悪口嫌がらせ」だったことを思い出してください。しあは最初、利用者に対する介護上のストレスが介護職による殺人事件の第一原因かも?と思って調べ始めましたが、これはどうやら、職場の荒廃というか組織の異常性が主要原因である可能性が出てきたような気がします。組織内の人間関係がストレスになり、そのはけ口が外に向かうと虐待や殺人、うちに向くと職員の精神障害になっているのではないでしょうか?あくまでしあの推測ですけど。

労働集約型事業の組織管理の困難性

もともと労働集約型の事業場の組織管理は大変です。機械やコンピュータ相手の仕事ではないので、良くも悪くも人の心が職場を右に左に動かします。不満を抱えた社員と言うのは、機械と違って、生産効率を極端に落とすだけでなく、チームワークの類をいとも簡単に破壊します。労働集約型事業の経営者は昔からこれに頭を悩ませてきました。そこで生まれたのが「経営学」だったりするわけですが、そのあたりは経営学のお宿に着いたら調べてみることにしましょう。ざっくり言って、経営ビジョン・組織目標の明確化から始まり、的確公平な評価処遇、成長実感を伴う教育、日常業務遂行における動機付けやチーム管理など、働く人々の意思や意欲に働きかけるための神経を使う課題がより多く存在します。命に係わる医療・社会福祉分野となれば、さらに管理上の緊張感が加わります。組織内に方向性の一致がないと簡単にバラバラになるのが労働集約型組織の特徴です。これに失敗している事例が少なくないことは、前掲の離職理由アンケートを見れば一目瞭然でしょう。

組織管理における介護業界独特の事情

さらに介護業界には、その事業の出発点から抱える独特の事情が存在します。いろいろあるのですが、ただ、介護業界においては組織管理上2つの項目に特殊性というか弱点があります。

1つめは、具体的な行動課題が曖昧であるということ。

労働集約型組織の難しさとして、「組織目標の明確化」が重要であることは述べたとおりです。しかし、介護業界ではこれが簡単ではありません。例えば、医療などにおいては「医師の指示」という明確な行動課題が存在しますので、看護業務に大きなバラツキが起こる様なことはありません。一般企業においても「利益」という明確な目標がありますので、個々の業務も理論的に細分化され為すべき業務課題は明確になっています。

ところが介護においては、「やさしさ」とか「笑顔」とか「利用者の気持ちによりそう」とか抽象的な指針は存在しますが、具体的にどんな介護をするかについて絶対の正解が存在しません。例えば「入浴介助」をすることは決まっていても、「どのように入浴介助をするか」ということについてだけを考えても、無限の選択肢があります。健康状態や精神状態が不安定な利用者も多く、状態に応じて臨機応変に入浴方法を変更しなければなりません。老化や認知症などによって理性が後退し、暴言暴行を繰り返す利用者も珍しくありません。さながら看護師やカウンセラーの見識をフル稼働させて実践対応する姿がそこにはあります。これが、介護という仕事の醍醐味であり、人間探求として興味の尽きない「やりがい」でもあるのですが、選択肢が広い分、チームで歩調を合わせていくことは簡単ではありません。

もちろん、どんな介護をするかということについては、ケアマネージャーを中心に利用者本人も含めて家族や医療関係者など関係者が一堂に集まり、どんな介護をするかを話し合い、介護計画いわゆる「ケアプラン」を作成し、それに基づいて契約を結び介護を行うことになっています。チームミーティングを通じて共有化を図って介護にあたります。しかし、実際には介護士個々の経験や知識技術には大きな差があるため、意見が分かれることも少なくありません。もちろん、意見が分かれたままにできないので、何らかの方法でチームの「取り決め」として介護方法を決定し、共通化して仕事を進めていくことが求められます。この「取り決め」の仕方も、リーダーによって様々のようです。高圧的に決めるリーダーもいれば、司会者に徹してリーダーシップを働かさないリーダーもいるようです。そんなことがアンケートから読み取れます。理論的に正解があるものならそれに基づいて決定すればよいのでリーダーも楽ですが、それが無いことが少なくない。

絶対の正解が無い中、こんな臨機応変な対応をすると思うと、介護現場のリーダーには相当難易度の高い調整能力が要求されているのではないでしょうか?そして、要求されているのですが応えられていないというのが実態なのではないでしょうか?アンケート結果をみると、それが現れているようです。現場リーダが育っていないと、放っておいたら組織は簡単にバラバラになります。ここが弱点というか、介護業界の難しさその1です。

2つ目は報酬です。業界全体に賃金が低いことです。

賃金が高ければ、離職を抑制する効果があるというものです。でもねー、たぶんそんなに効果ないとも思うのです。例えば、業界平均よりも2割以上賃金が高いにも関わらず、離職率がすごく高い社会福祉法人なんてざらにあるからです。(ちなみに介護業界では「介護サービス情報の公表制度」という法律制度があって都道府県が収集・公表しています。各事業所のサービス内容、職員体制、職員の平均勤続年数、決算書など、いろんな情報が見られます。また、求人広告も事業所で出しているので、ネットを調べると比較できます。)前掲の離職理由アンケートを見れば、必ずしも賃金だけが離職理由ではありません。例えば、ある程度高給を得ていた幹部職員が「組織体質に合わない」ことを理由に離職することも少なくありません。それに、賃金が安いことを理由に別の介護事業所に就職したとしても、この業界はどこも賃金が低いことは同じ。介護士が事業所を渡り歩くというのは、働きやすい職場を探して移動しているのだと思います。何なら、逆に給与が低くても離職率が低い事業所はいくらでも存在します。先ほどは介護現場の無限のバリエーションや対応の難しさを述べましたが、逆に言えば、介護の仕事は様々なケースを経験し一生涯学び続け成長できる楽しい職業であったりもします。そうした仕事にプライドを持ち、職員相互が励ましあい認め合いながらチームとして団結して仕事を進めている事業所は、低賃金にも関わらず離職率が低いです。実際には離職率10%以下の事業所が半数近くあるではありませんか。

ただ、賃金が低い事で困ったことが別にあります。むしろ、こっちの方が問題が大きいと思われます。それは、賃金が低いと「チームをまとめることができる中核人材が入ってこない、残らない」ということです。これは介護業界の成り立ちにも関係してくることなので、次項でまとめます。

介護業界の歴史的特殊性

1.介護業界の誕生

そもそも賃金が一般に比べて7割程度の介護業界になぜ人がいるのか?ということを確認しておきましょう。

介護保険が始まったのは2000年ですが、社会福祉政策が始まったのは戦後すぐのことです。戦後の日本の社会福祉政策は、まず「福祉三法体制」から始まりました。1946年 旧生活保護法:戦後の困窮した生活を支えるために制定された法律。1947年 児童福祉法:戦災孤児など、子どもたちの保護を目的とした法律。1949年 身体障害者福祉法:戦争で負傷した人々など、身体障害者への支援を定めた法律。これらは、戦後の混乱の中で国民の最低限の生活を保障するために急いで整備されまいた。その後、1960年代には「福祉六法」、1980年代には「福祉八法」へと広がっていきましたが、身体障害者や生活困窮者への介護自体は、地方自治体や外郭団体(例えば社会福祉協議会など)を通じて実施されていました。ただし、2000年の介護保険までは「行政による措置」として実施されていました。つまり、どんな介護をするかというのは基本的に行政側が一方的に決めていたということです。「あれをしてほしい、これをして欲しい」と訴えても、「そのようなサービスはルールにありません。そのような介護はしていません」という具合です。行政側も、何をするかがはっきりしていて、それ以外はやらない介護ですから、仕事はとてもやりやすかったはずです。立場的にも、行政側が介護を「してやっている」形になっているので、サービスを受ける側が不平を言える状況でもありませんでした。しかも公務員ですから、業績や効率に悩む必要もなかったでしょう。介護は、もともとは「お役所仕事」として始まっていたのでした。

2.介護保険法の成立(平成12)2000年

ところが、時代はどんどん変化していきます。高度経済成長に伴い、核家族化が進み、共稼ぎが普通になります。しかし、親世代も順次高齢化するわけで、老夫婦とか老人一人の暮らしは次第に難しくなります。そうして次第に高まる介護ニーズに対して、共稼ぎを基本とする家庭に「介護力」があるはずもありません。「親などの要介護者をどこかに預けないと仕事にいけない。」という状況に追い込まれます。更に1991年バブル崩壊です。今まで老父母の面倒を見ながら家事を支えてきた専業主婦も、収入減を補うためにパート労働を求めて家庭から離れざるを得なくなります。しかし、パート労働さえも難しいほど景気が低迷します。新卒者であっても就職氷河期(1993~2004頃)が訪れていました。

このとき、誰かがひらめきました。「介護して欲しい人がたくさん増えて、働きたい人がたくさんいるなら、結び付けちゃえ!」天才的ですね。厚労省は、働き場所を求めていた家庭主婦層を介護の担い手として大量誘導したのです。就職困難期でもあったので、一般企業に就職できなかった人も当面の収入源確保のために腰掛けで入職した人も多かったはずです。このように、介護業界の成り立ちからして、一般の企業で採用されるような人材が好んでこの業界を選んできたわけではありませんでした。

しかし、厚労省も想定していたのは家庭主婦層のパート労働の賃金水準でした。景気が悪い中、一般企業並みの賃金を用意する財政基盤もありませんでしたし、同水準の賃金を用意したら雪崩をうって社会福祉ばかりに人が集まりかねません。それでは一般企業の衰退を加速し、税収も減り、不景気はさらに悪化したでしょう。なので一般企業と同水準の賃金を用意するなどということはできない相談でした。たぶんその事情は今もあまり変わってないはずです。

こうして、低賃金の介護業界が発足し、不景気が理由で職員が集まったのでした。なので、途中好景気が現れると、とたんに介護業界への求職者は激減します。仕事にはそれなりの魅力を感じつつも、家庭を持ちたい男性などは一般企業の就職口があるならどんどん転出していきます。労働人口が少なくなっている分、景気が良くなると働き手の取り合いです。2025年時点、企業業績については、数字上は過去最高の利益を記録し株価も高値更新しています。(もっとも、物価高が続いており、実質賃金は9か月連続マイナスということで、本当の景気回復などしていません。それでも、)介護職の採用は非常に困難な状況が続いています。

3.厚労省のかじ取りーーー人材育成と賃金加算(介護職員等処遇改善加算)

このように人手を集めてきた介護業界でしたので、そこに看護師のような「資格」は不要でした。応募すれば誰でも就職できたのです。先ほど「介護士個々の経験や知識、介護技術には大きな差があるため」と書きましたが、その理由がここにあります。ともあれ2000年の介護保険草創期の介護士の仕事は「食事」「入浴」「排泄」など、家庭でも行われてきた介護以上のものではありませんでした。そうした草創期の組織化は、以前から介護に従事していた職員を上司として、仕事をわかっている人が「大勢の初心者」を前に「とにかく言うとおりに仕事して」という上意下達で統制するしかなかったのではないでしょうか?まして介護保険以前は行政による「措置」で進められてきた業界です。上から下への命令系統で仕事を進めていくのは行政機関の普通の仕事のやり方ですし、それ以外の組織管理方法を習得していたとも思われません。これは現在も新人が早期離職する原因の温床になっているのだろうと思われます。命令口調で「黙って言われた通り仕事しなさい」「なんで言われたとおりに仕事しないの?」などと詰められれば、今の若い子は(いえ、しあでも)プイと離職するに違いありません。アンケートにも明確に現れていましたね。

はい、発見!ここに新人介護職員の早期離職の原因が隠れているようです。

さてそこから年数が進む分、高齢化が進みます。すると、精神障害者介護はもとより高齢者介護においても、老化やアルツハイマー病等による精神疾患を抱える利用者の対応は日常となってきます。昔と違って、適当な治療がない場合、医療では対象除外とされ介護施設に送られてきたりするわけですが、精神科の勉強をしてきたわけでもない介護士にとって、どう対応すればよいかなど知っているはずがありません。しかし、現実には否応なくメンタルケア対応に迫られます。適切に対応できなければ利用者は混乱に陥り、業務全体の遂行が乱れかねません。結果として長時間の残業になったりします。ここでもし、介護士が心理学的に必要な知識やトレーニングを受けていなかった場合、適切対応できないだけでは済みません。暴言・誹謗中傷・反抗的言動を何度も繰り返し浴びせられたら、介護士自身が精神疾患を発症しかねません。

はい、発見!ここに施設職員による利用者虐待・殺人事件の発生原因が隠れているようです。

このように、自らの仕事を合理的に進めよう、時間内に収めようと思えば、精神疾患全般に対する理解とカウンセリング等の対応技術を実践上修得せざるを得ないのが現状なのだそうです。そうなのです。話を聞いていると、現在の介護って、職業としてまともに取り組もうとすると、そこそこ大変な仕事です。ただ、就業上資格が必須ではないため、医師の国家試験と違って、一生をかけてコツコツ学んでいけばよいという、時間的アドバンテージがあるだけなのです。そんな職場に介護未経験のヤンチャな青年が入職してきたら・・・、何が起こっても不思議ではありません。基本教育の徹底なしに介護職に就くことは、非常に危険だと思います。

しかし実際に、向学心にあふれ低賃金も厭わない人って何割いるのでしょう?向学心があっても「今更ついていけないわ」という人もいるでしょう。介護のチーム内は、様々な意識レベル知識技能レベルの職員が混在することになります。程度は違えど、今もあまり変わらないでしょう。ここに、組織管理上の困難が潜んでいます。チーム内の職員が、バラバラの職業観だったとしたら、しかもそれを是認する組織風土だったら、チームがまとまっていくはずがないのです。先に述べた、介護における選択肢の無限性と相まって、放っておくとバラバラになりやすい要因がこの業界にはもともと存在していたのでした。

厚労省も介護保険発足当初は「あまり難しいことを要求すると、みんな仕事を辞めてしまう。」「とにかく言われたとおりに身体介護してくれさえすれば良いことにしよう。」と考えたのでしょう。ところが、介護に絶対の正解が無いことから、しばらくするとみんな勝手な介護を始めます。職業意識や介護に関する見識技術もバラバラなので、メンバー同士の見解の違い、はっきり言えば「ケンカ」が始まります。例えば「私はこんなに丁寧に仕事してるのに、あの子は手を抜いて遊んでいる!」などと反目や妬みからいじめに発展するケースもあるそうです。リーダーも育ててなかったので、チームもバラバラになり、高い離職率となって現れたのでしょう。

しかしここにきて、さすがに厚労省も「そろそろまずい」と思ったのでしょう。介護の業界で組織がまとまる基軸となるように方向性を打ち出しました。それが介護職員処遇改善加算です。文字通り賃金をかさあげする制度でした。ただし、タダでは上げません。社員教育やキャリアアップ制度などの環境整備を図ったところだけに加算するという制度で、すでに何度も改訂され、様々な要件が打ち出されています。介護士の国家資格である「介護福祉士」の在籍者数やリーダーを育てる研修の実施も加算対象になります。しあは「少し下品だわ」と思わないでもありませんが、取り組んだ事業所や法人だけ加算されるという、鼻先ニンジン方式を露骨にとったのでした。噂では、介護保険草創期には資格要件を問わなかったものを、何年先かには国家試験に合格した「介護福祉士」だけに就業を許す体制を目指しているらしいです。そこまで行けば看護師と同等ということになります。

それはともかく、介護に関する専門的知識技術を修得することを促すことで介護職員に一定水準の共通判断力が生まれて来れば、介護職員同士の現場での基本判断も近いものになるでしょうし、チームとしての方向性も統一されやすくなることが考えられます。また、職業観についても語り合いやすくなり、チームに一体感が生まれる基盤にもなりえるのではないでしょうか。さすが厚労省です。というか、最初から計算済みですよね?ね?

現状と課題

前項の厚労省のかじ取りは、現在進行形です。成果が定着しているわけでもなんでもありません。これまでの立ち遅れが介護職員の虐待や殺人事件を生み出してきたという自覚はあるものでしょうか?ま、全否定しますよね。

しあも、100%厚労省が悪いと言い切るわけではありません。介護保険草創期の事情でも見てきた通り、避けられない事情があったのも事実です。でも、組織管理を甘く見ていたツケがどれほど恐ろしいか、厚労省は見誤っていたように思われます。思えば、厚労省もお役所です。上が決めたことを下がこなすのが当然の世界です。別のお宿で扱いますが、「パワハラ」の源流はここにあります。介護保険以前の措置による社会福祉もお役所仕事であり、「上から下」がごく自然な組織管理だったのでしょう。なので、新しく民間から労働力を大量に導入したときも、「上から指示を出せば下は従うのは当たり前」だと思っていた可能性はないでしょうか?

また、介護保険以降「民間に移行すればなんとかしてくれるでしょ?」と期待しすぎてはいなかったでしょうか?しかし、それが甘い見通しであることに気付いていなかったようにも見えます。これは、行政が商売に手を出すときにあちこちで見かける現象なのですが、行政ゆえに気づきにくいのかもしれません。簡単に言えば、行政の支援があることを良いことに、甘い経営に陥るということです。第三セクター方式の娯楽施設などが片っ端から赤字転落して、どんどん閉鎖されてきた事実を忘れたのでしょうか?古くは、年金を4000億円もつぎ込んで全国にグリーンピアを建設し、全部廃屋にしてから民間に捨て値で売り渡したことを忘れたのでしょうか。

介護保険創設に伴って旧来の社会福祉法人だけでなく民間の法人も参入しましたが、小規模経営の法人も数多く参入できました。なぜでしょう。普通に考えると新規領域参入においては様々な経営課題があり、小さな事業所が参画するのは難しいのが普通です。それが出来た!つまり、個人経営の小さな事業所でも経営が成り立つように、厚労省が手取り足取り支えたということでしょう。それが「甘い経営」の温床になったのではないでしょうか?

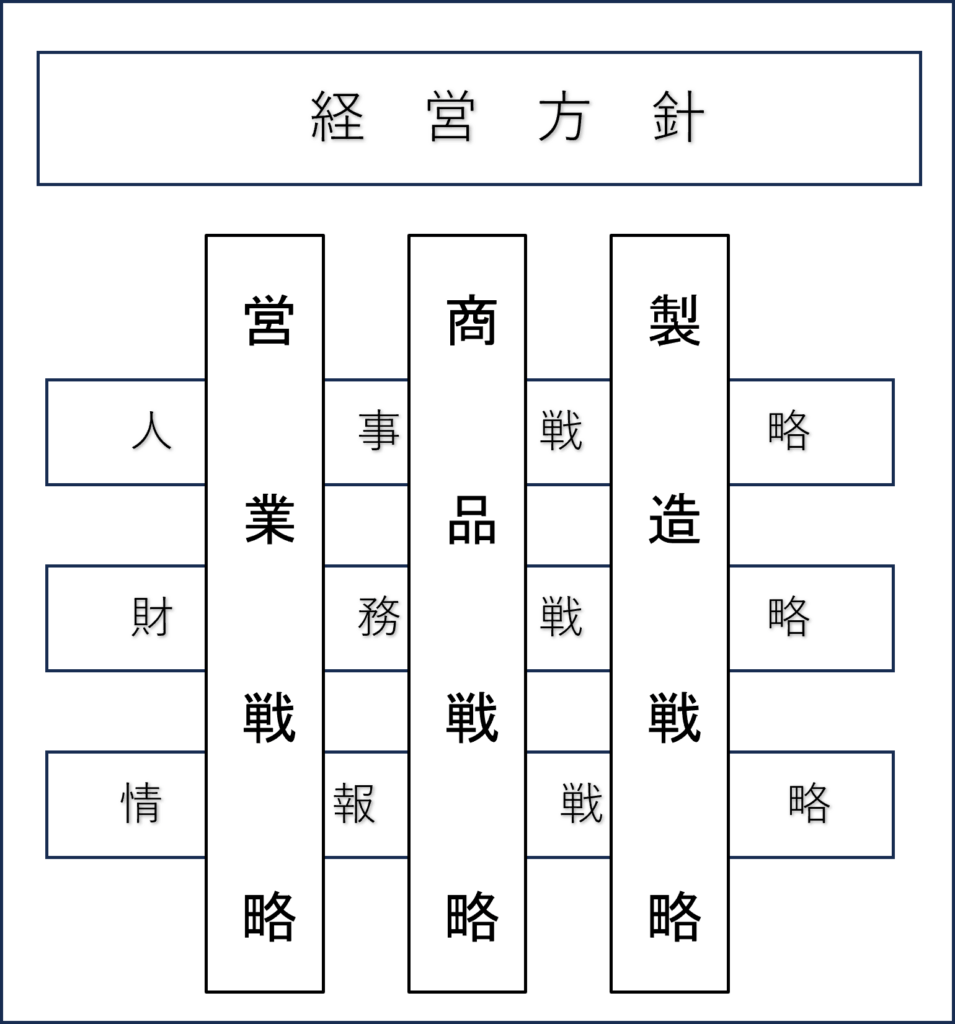

経営学のお宿を通ってから来ればよかったのですが、経営の7機能を簡単に説明します。

経営が存続するためには、この7つの領域が機能している必要があります。経営方針は、「どんな領域で勝負するか」という議論です。どんなに人材や財力がそろっていても、斜陽産業や不利な領域で商売を始めると負けてしまいます。ここでは介護領域を選択しているのですから議論の必要がありません。それ以下の6つの機能は、どれ一つ欠けていても経営が存続しません。例えば、どんなよい商品を持っていてもそれを販売する能力がなければ収入がありません。それ以外何でもあったとしても、人がいなければ経営は存続しません。財力がゼロでも同様です。経営を持続するためにはこの7領域をもれなく機能させ続けなければなりません。民間の普通の会社は大変なのです。

ところが介護業界においては、「経営方針」「営業」「商品」「財務」「情報」に労力を割く必要がありません。営業は収入の確保ですが、これは介護保険によって保証されています。民間企業では商品を作っても、売れるかどうかは別の話。そのためあの手この手で営業戦略を検討し経費をかけて販売促進するものですが、介護業界にそんな必要はありません。需要が供給を大きく上回り宣伝の必要などなし。商品は介護保険で項目が決まっており、どんなサービスが何単位なのか決まっているので悩む必要はありません。品質は厚労省の指導に沿っていれば問題ありません。ライバル企業との競争を意識する必要がありません。手抜きできないのは生産つまりサービス提供体制の整備、簡単に言えば介護士をそろえることですが、それですら集まらなければ、受け入れ定員を縮小させればよいだけのこと。利益は縮小しても、経費(人件費)に合わせた売上管理が可能ですので、財務の心配も普通ならほぼありません。

つまり、介護業界では、「生産」つまり介護サービス提供体制を整備すれば、必ず経営が存続する仕組みになっています。こんなことが可能なのは、全て厚労省が経営管理の仕組みをお膳立てしているからです。だから、経営管理知識などほとんど皆無でも経営が成立してしまう状況が出来上がっていたのでした。「介護業界に経営者はいない。なぜなら厚生労働省が経営しているからだ」と評されたほどです。そんな環境に長く置かれたら、経営に関する危機感などなくなります。というより、経営と言う概念を知らずに存続してきた可能性すらあります。多くの社会福祉法人の理事は、行政官僚の天下り先でもあるからです。誰が来ても来なくても存続するように仕組みを作ることにかけて、官僚組織の右にでるものはありません。何か問題があっても、「世間の景気が悪いせいだ」くらいに考えていても不思議ありません。これが、古くから続いている社会福祉法人系の施設経営にありがちな「世間離れした経営」です。ついでに言うと、社会福祉法人となれば、いざ本当に経営の危機となれば、厚労省から地方自治体をあげて、救援に駆けつけてきます。なおさら、なんの危機感も持たない理由です。

はい、発見しました!これが、ずーっと離職率が高いまま変わらない事業所が存続している理由ではないでしょうか?

もちろん、これを厚労省がよしとしているわけでは全くありません。今後の政策方針を見ていると、いかにこうした状態を解消して不足している介護士を確保するか、現職介護士を維持するか、様々な工夫が打ち出されています。必死と言ってもよいほどだと思います。今後はその成果が出ることを期待したいと思います。ただ、現状だけ見ると、そんな努力にもかかわらず、介護職員の虐待・殺人事件は増え続け、介護士の精神障害発症も増え続けているということを忘れてはならないでしょう。

最後に毒を言えば、厚労省の政策の出し方を見れば「介護業界の問題の原因を実は最初から知っていたでしょ?」と疑わざるを得ません。どうせ誰も責任取らないでしょうけど、その分頑張って欲しいものだと思います。