まったく唐突ですが、今回「組織」と「マネジメント」の基本を整理しておきたいと思います。実は前号の「0120.介護職員の殺人事件」でも組織管理の不備が事件の背景にあるだろうことに触れました。今後も人間関係の問題に触れるにつけ、「組織管理」について、せめて基本だけでも記しておかないとお話がスムーズに進まないように思うのです。

それに・・・、しあはふと疑問が思い浮かんだのです。「マネジメント」って、今学校で習ってますか?社会人でこれ知らなかったら「モグリの社会人」なんですけど、念のため、主に学生さんのために緊急で記事にしています。

あと、ここに記す記事内容は、名前に「やさしい」とか付いてる「マネジメントに関する本」なら、どれでも同じことが書いてあります。お求めの際はどれを選んでも良いと思いますー。

組織とは何か

順番にいきますよ。「組織管理」と言いましたが、そもそも組織って何でしょう?

例えば、渋谷の交差点などに行き交うたくさんの人がいたとします。これは組織でしょうか?違いますね。それはたぶん「人の群れ」ですね。人がたくさんいるというだけでは組織にはなりません。それが組織になるには、何らかの「共通の目的」が必要になります。何らかの共通の目的を持った人が集まって「組織」となります。

組織の「目的」について考えてみましょう。例えばサッカー部に入ったとしましょう。そこでは「相手のゴールにボールを蹴りこんで得点して勝利する」などの目的があります。なのに、そこに「将棋をして遊びたい」「仲間とおしゃべりしたい」だけが目的の人がいたらどうなるでしょう?練習にも試合にもなりません。そもそも将棋だけしたいならサッカー部にいる必要が全くありません。将棋部にいけばよいだけです。サッカー部とは「サッカーをやりたい」という共通の目的を持った人が集まったものです。

ついでに「組織の目標」についても考えてみましょう。同じ「野球がしたい」人が集まっても、中には「甲子園に出場したい」という目標を持っている人もいれば「気晴らしに運動したい」という目標の人もいるかもしれません。この食い違いを放置すると、まとまった練習などできなくなります。チームとしてまとまって部活をすすめるためには、話し合いをする中で「目標」の統一が必要になってきます。

つまり、組織とは何らかの共通の目的・目標を達成するために作られる人の集りです。逆に言えば、「組織とは、何かを達成るための手段でしかない」ということ。更に言い換えましょう。「組織は目標が無ければ存続する意味がないし、目標という軸を失えば存続できない。」ということ。ここ、とってもとってもトッテモ大事。国家や軍隊などを考えるときのヒントにもなります。

みなさまも何かしらの組織に入っていると思いますが、その組織の「目的」は何か、意識しているでしょうか?逆に、なんの意味もなく特定の組織に所属していないでしょうか?例えば、何の目的もなく「みんなが行くから」学校に通っている子供たちが増えているようですが、もう少し目的意識を明確化してやらないと子供たちも可哀そうなことになりかねません。

組織の方向性設定の重要性

一般の民間企業を考えてみましょう。組織の目標は利益を上げることです。売上を増大させその中から「賃金を分配し、働く人々の生活を支えること」「次の仕入れ費用を確保すること」「出資者に配当を分配すること」「税金を納め公益に貢献すること」などが企業の目的です。民間企業の場合どれも同じ、目的や目標は判りやすいです。

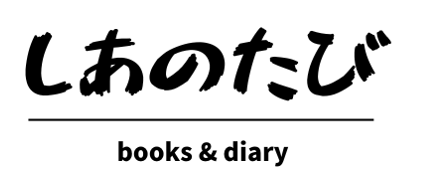

でも、それを実現するためにどんな方法をとるかということになれば、そこは千差万別です。ここで社員個々がバラバラなら組織の効率はどうなるでしょう?

上図1のような状態なら、経営が後退してもおかしくないです。組織は、個々人の能力や役割はその人なりでも、上図2のように同じ方向に向いて働くとき、最大効率で目的達成に向かって進んでいきます。

ただし、1つだけ条件があります。それは「方向性が正しく目的に向かっている」場合に限ります。東京から大阪に向かうのに、東北新幹線に乗ってはいけません。どんなに速く走っても、大阪には着きません。この方向性を最終的に決めるのが、一般企業では社長です。もっとも、決め方はいろいろです。ワンマンで決める社長もいれば、多くの人の意見を聞いた中から一番良いと思うものを選ぶ社長もいますが、一概にどれが良いとは言えません。社員が新人ばかりなら、社長がワンマンで決めるべきでしょうし、経験を積んだ社員が多ければ、できるだけ多くの声を聴いた方が得というものです。

リーダーの必要性

こうして、組織には適切な方向性が求められるわけですが、世の中、新幹線の乗り方みたいに判りやすいことばかりではありません。正解の判らないことばかりです。それなのにイヤでも誰かが決めなければなりません。そんな苦しい最終決断を任されているのが「リーダー」です(本人が苦しいと感じているかどうかは別として)。「リーダー」というのは、人間2人以上の組織において、その活動方向を決めるために必ず誰かが努めないといけない役割です。

これねー、個々人の人生観や考え方に関係ないんですよ。メンバー全員が「嫌だ、いやだ、イ・ヤ・ダー」と泣き叫ぼうとも、リーダーが不在で組織の方向性が無くなった途端、それは組織ではなくなるからです。

そう言えば誰かが言っていました。「英雄が時代を創るのではない。時代が英雄を選ぶのだ」そうです。英雄さんって、もしかして時代のイケニエなのかしら?と思ったことを覚えています。しあだって、文化祭実行委員なんてやりたくなかったですよ、ホントに。でもね、全員イヤダは通じないのが組織というもの。誰しもクジに当たったら諦めてリーダーになることぐらいは受け入れないといけないんですよね。

「戦火の勇気」という映画を観たことあるひとはいるでしょうか?戦場で取り残された小隊のチームリーダーは女性の大尉でした。出演はデンゼル・ワシントン、メグ・ライアン、ルー・ダイアモンド・フィリップス、マット・デイモンなど名優ぞろいです。負傷者を抱え混乱の中で小隊を率いるメグ・ライアン演じるカレン・ウォールデン大尉は正解が判らない状態に半狂乱となります。このとき、部下の一人が彼女の肩をつかみ、じっと目を見て静かに語り掛けます。「大尉落ち着いて。あなたのすべきことはただ決断することだけです。」このセリフを聞いて、しばしの間をおいて大尉は立ち直ります。しあはちょっと泣いたかも。名作ですよ。お勧めします。文化祭実行委員にダダこねていたしあは、少し反省しました。

リーダーの役割とメンバーの役割

このように考えると、リーダーにはリーダー特有の役割があることが見えてきます。と同時に逆にメンバーの役割も浮かび上がってきます。とりあえず、組織の方向性・目標の設定の場面に限ってまとめておきましょう。

1.リーダーは、組織の目的が達成できるように(多くの意見を聴き、その中から一番良い意見を選ぶ等によって)組織の方向性、目標設定を最終的に「決める」こと。

2.メンバーは、リーダーが最も良い選択ができるように、多角的にできるだけ多くの提案を行い、決定においてはリーダーの決定に従うこと。

具体的に言うと、リーダーは(方法は別として)最終決定を行いその責任を負うことが仕事です。メンバーはより多くの提案をすることが仕事ですが、決定に口をはさんではいけません。口をはさむとリーダーの役割を侵害し、意思決定が不安定になることで組織の崩壊を招きます。もちろん、これは建設的な議論が行われている場合のお話。リーダーが錯乱していて組織に危機が迫る場合にはリーダー交代の議論も必要でしょう。でもそれはまた別のお話とします。

なお、リーダーの役割は組織の方向性や目標を決めるだけではありません。組織をまとめたり、メンバーを育成したり、結果に責任を負ったり、組織目標達成のためのあらゆる場面で活躍が期待されます。こうしたほかの場面についてはまたその都度お伝えします。

リーダーのタイプ

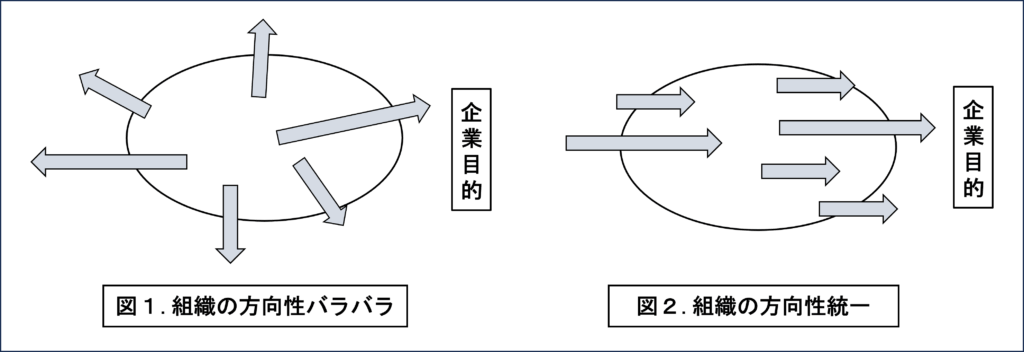

世の中にはいろんなタイプのリーダーがいます。前に見たようにワンマンタイプの専制的リーダーもいれば、みんなの意見を聞いて一番よいものを選ぶという民主的リーダーもいるでしょう。でも実は、どんなタイプのリーダがその組織に合っているかを決めるのはその組織のその時の事情次第です。

リーダーのタイプを分けるにもいろいろな考え方がありますが、「組織が置かれた内外の状況によっては、適したリーダータイプは変わる」ということを示したものの1つが、「リーダーシップH理論」です。つまり、時と場合によっては、キラワレモノの専制的リーダーシップも一番合理的な場合がある、ということです。

1.専制的リーダーシップ

例えば、戦争中なら機敏に判断指示することが重要な場面が出てきます。敵が攻めてた時に「重要なことだから今期の国会で話し合って決めよう」などとしていたら、あっという間に滅ぼされてしまいます。こんな時は専制的リーダーシップが適しています。戦火の勇気のメグ・ライアンはとってもトッテモ素敵でした。

2.父権的リーダーシップ

父権的リーダーシップというのは、メンバーが幼くて自己判断がおぼつかない場合などに、「お前のためには、こうした方がいいよ」などと諭して引っ張っていく場合のリーダーシップです。何でもかんでも本人の自主性に任せるのが良いとは限りません。相手を見て判断すべきでしょう。新人社員に「君の好きに仕事していいよ」などと言ったら、新人はかえって不安になるのではないでしょうか?

3.対話的リーダーシップ

メンバーがそこそこ成長して建設的な意見を言えるようになったら、対話的リーダーシップが力を発揮するでしょう。合理的な会話ができるなら、メンバーの自主性を活かしたチーム運営が可能になります。このへんから「地位によってチームを支配するリーダー像」から、話し合いすなわち「理論による合意でチームを運営するリーダー像」に変わっていきます。専門用語でいうと、「属人的管理」から「情報による管理」への移行段階です。メンバーも、上司に言われたから仕方なく仕事する」から、「情報に基づき自分で理論的に考え、納得したから仕事をする」というように変わっていきます。イイことですよね。ただしそれを実現するためには、「メンバーが議論できるように必要な情報が共有されていること」と「メンバーがそこそこ成長して建設的な意見を言えるようになっている」ことが必要です。つまり対話的リーダーシップを執ろうとするなら、メンバーに一定水準以上の力量を持たせるための「教育」が必要になります。

4.民主的リーダーシップ

民主的リーダーシップというのは、メンバー相互がほぼ同じ力量、同じ権利の立場の人々が集まった場合に適しています。民主国家の選挙なども国民に差別なく一人一票ですね。例えば町内会などでは、誰かが強引に決める権利などありません。こんな組織の場合、リーダー(こんな場合は「仮の議長」などの姿である場合がある)の役割はグイグイ引っ張るというよりメンバー個々の意思を開示させ、建設的な意見交換を促し、意思決定の「仕方」などのフレームワークを示して議事進行を促します。組織の方向性さえ決まるのであれば、それでリーダーの役割として合格です。逆に強引に意見を通そうなどとすると、総スカンを食って立場を無くすことでしょう。

5.放任的リーダーシップ

さらにメンバーが熟練のエキスパートや「お師匠さま」達だらけであれば、余計な事言わずに任せてしまうのが放任型のリーダースタイルです。こうなると、はた目にはリーダーには全く見えないかもしれません。でも、やっぱりリーダーなのです。力量のあるメンバーなら気持ちよく自由に力を発揮してもらうことが組織として正し判断であることがあり得るからです。その正解を選んでいるという意味で、そのリーダーは立派な「リーダー」と言えるでしょう。例えば、ドジャースの監督さん。大谷翔平さんに「あーしろ、コーシロ、それじゃダメだ。」などと言い出したら、きっといい結果出ないと思いますよ。とはいえ、普段はよくチームを観察していて、メンバーが困っているときやうまくいかないことがあったら、そのときは適切に声をかけるのがリーダーの仕事です。放任型リーダーと言っても、組織の状態は細かく把握していなければなりません。「放任」は「放置」とは違うのです。

状況対応型リーダーの必要性

見てきた通り、どんなリーダーシップスタイルが合うかというのは、その組織のメンバー次第であることが判ります。これを忘れてワンパターンなリーダーシップをとっていると、大失敗します。また、似たようなことは教育の現場でも起こります。生徒の実力をよく見てから教育方法を選ばないと、教育効果は得られません。例えば、現在学校で取り入れられているアクティブ・ラーニング。良いところもたくさんあるので、しあも導入の試みには賛成です。でも、これって、生徒の学習進度が低い段階でやってしまうと、グループミーティングなどがカラ回りします。相手の実力を計りながらどんな指導法が適しているか常に考える必要があると思います。大学でも導入ケースがありますが「バカに議論させて時間を使うぐらいなら、教授が高いレベルの授業をした方が教育効果が高い」、「アクティブ・ラーニングが成立するかどうかは学生次第。」なのだそうです。そうです。例の口の悪い先生のご発言です。要は、メンバーの顔触れを見てから指導方法やリーダーシップスタイルを選ばないとロクナコトニならないということです。

さらに、もう少しだけ詳しく言うと、メンバーの違いだけでもありません。時と場合によって適したリーダーシップスタイルも違います。例えば、誰を新しい課長に登用しようかという時、任命する上司が放任的リーダーシップスタイルではまずいでしょう。全員やりたいと言うかもしれませんし、イヤダというかもしれません。こんな時は専制的に上意下達しないと混乱を招きます。また、新人ばかりのチームとはいえ、来春からのキャンペーンのアイディアなどを検討するときに父権的リーダーシップスタイルで場を仕切ってしまうと新鮮なアイディアを封殺してしまいかねません。このように、正確に言うと適性なリーダーシップスタイルはTPOに応じて切り替えないと最大限の効果を発揮しませんし、間違うと組織を壊滅させる危険性があります。一本調子は事故の元です。会社であれ学校であれ、組織経営においては、組織の状況に応じてリーダーシップスタイルをシフトチェンジできる「状況対応型リーダー」が期待されます。

期待されますけどねー、ここまで深堀するとリーダーってそこそこ大変ですよね。実際には、このH理論みたいな事を体得するだけでもかなりの修行が要ります。しあは、あまりお見掛けしたことありません。フツーは創業社長や理事長・その威を借りた上司などが立場をかさにきて問答無用に意思決定していくリーダーというのが、自然発生的でもあり、世の中を席巻していると思います。また別記事で扱いますが、「パワハラ」の温床もここにあります。

じゃ何でこんなこと書いてるの?というとになりますが、現実にこんな理論が活用されているのは、組織に問題が発生して社員が大量離職したときなどです。「人間、困らないと学ばない」と言いますが、困って対策をどうするかという時にこんな知識にお呼びがかかるというわけです。こうした理論に照らして初めて現状の問題点が見えてきます。問題が見えたら初めて改善することができるようになります。倒産する前に間に合えばよいのですが。現実には大体そんなことなので、完璧にできていなければならないと思わず、事件が起きた時の薬として引き出しにしまっておいて欲しいと思います。

もちろん、そんな事件が起きないように、普段から組織体質改善を進めておくに越したことはありませんが、それには、組織トップの理解が大前提となります。トップが判らないままでそんな組織体質改善はできません。「組織はそのトップリーダーの器以上に大きくはならない。」と言われる所以です。

マネジメントとは何か

さて、ここからがマネジメントのお話です。ここで扱う「マネジメント」はあくまで経営学で扱う理論としての「マネジメント」です。まず前提として、マネジメントとは、何らかの目標を達成するための「手段の一つ」であるということです。マネジメントではなく、「いきなり体当たり」も手段の一つですが、危ないですよね。同じ達成手段でも、もう少し安全に達成確立の高い方法はないものか?として考え出されたのが「マネジメント」です。

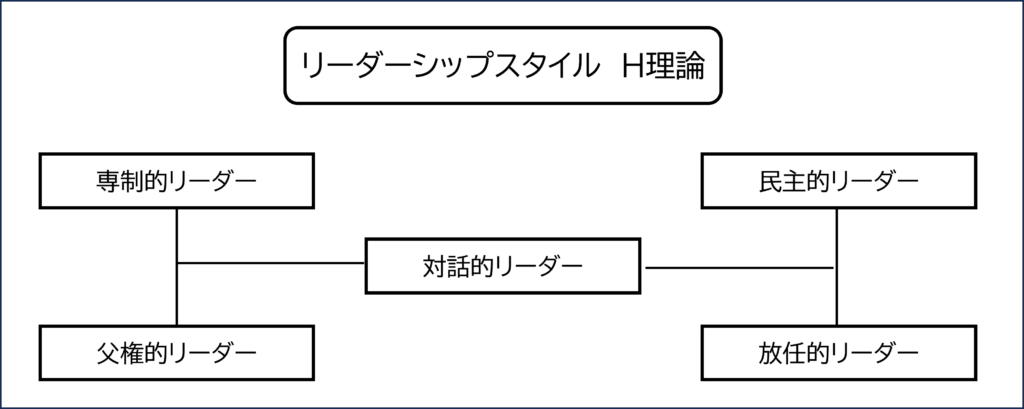

では定義です。「マネジメントとは、P(Plan=計画)・D(Do=実行)・C(Check=評価)・A(Action=改善)マネジメントサイクルを回すことである。」と定義されています。下図1ですね。ここで大事なのは、次のサイクルを始めるとき、同じP(計画)じゃダメってことです。同じだと、ぐるぐる同じところ回るだけですね。前のサイクルの反省を生かして、よりレベルの高い計画P2でリスタートしてください。それなら最後には、高~い山でも登頂成功するハズ、という理屈です。

これ、結構便利。例えば100Mの岩壁を垂直に登り切れる人って、そうそういませんよね。でも、図と同じような「螺旋階段」があれば誰でも登れます。そういう考え方なんです。だから、1回の失敗なんか気にしないで「失敗したらそれを教訓にして次の計画を見直して進んでいく」という思考方法です。

なお、図1は基本形。自分一人で何か目標を追いかけるときに使ってもよし、何の目標にでも使えます。ただ、これを「組織目標」達成のために使うとき、図2の「PODCCマネジメントサイクル」に拡張して考えます。螺旋階段の基本は同じなのですが、チームで目標達成を目指す場合、「計画を決めたらそれをどう分担するか(Organize)」・「サイクル内の計画実行のためにはどんな方法をとるのか、それを誰が決定して指示を出すのか(Direct)」・「当初計画進行に対して不慮の障害が起こったりしたらどう調整するのか(Coodinate)」が加わるだけです。会社や組織で目標達成を目指すときは図2の「PODCCマネジメントサイクル」を想定します。組織に何か不具合があるとき、この各要素のどこかに問題はないか?と調査分析します。これ全体を見渡して管理する人が、本来の意味での「マネージャー」です。

中間目標の重要性

さらに、マネジメントにはいくつかのコツがあります。2つだけ代表をあげると、中間目標の設定とチェック機能が重要です。まずは中間目標の重要性から。

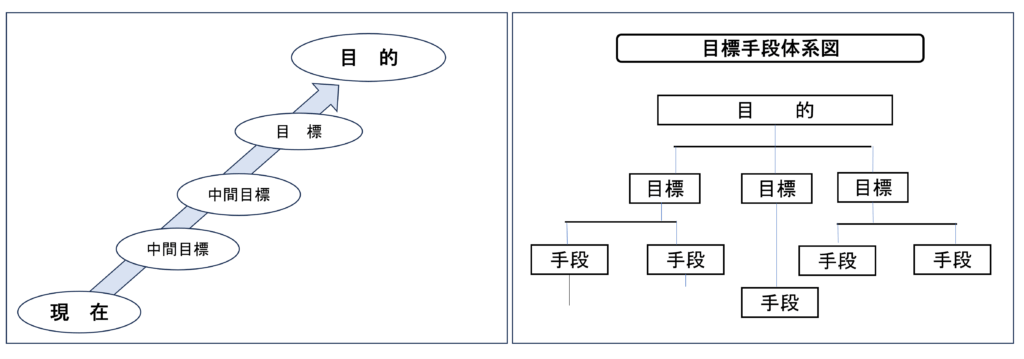

マネジメントはこんな螺旋階段ですから、1つのPDCAを大きくしないことです。大きくすると垂直登山と同じになってしまいます。なんとなくやれば出来そうな目標(P)を立てて、すぐに撃破して次に行く。これを素早く繰り返すことが達成への近道となります。この「やれば出来そうな目標」のことを「中間目標」と言いますが、大きな目標を目指すとき、この中間目標をうまく途中に置くのがコツです。「(大きな)目標を達成するためには、~そのためには、~そのためには、~そのためには」と中間目標を嚙み砕いて設定します。大きなプロジェクトなら、樹形図のように「目標手段体系図」を作ると判りやすくなります。

このとき、人によって歩幅が違うことを忘れないようにしましょう。優秀な方は中間目標大きくてもこなせるかもしれませんが、同行する人が必ずしも健脚とは限りません。チームにそんな人がいたら、その人でも達成できる中間目標を設定してあげましょう。こうして誰も取り残さないチームが出来上がります。

なお、樹形図があると、何をしなければならないかを全員が共有できるようになります。また、結果が出ない時など、どこが出来ていないか発見することが容易になります。こうして社員全員が仕事の全体像を把握し、必要とあらば他職の遅れを助けたり、自主的に問題解決にあたる。そんなチームを作ろうと思えば、こんな工夫が役立ちます。というより、そんな工夫でもしなければ、自分の仕事をこなすことだけに集中して、他人のことなど考えない組織が自然に出来上がります。

チェック機能の重要性

「マネジメント」は、サイクルを繰り返す中で計画を修正しながら目標を目指す方法論です。なので、ワンマン経営者の独断で組織経営をすることを前提としていません。なぜなら、次のサイクルの計画を修正するためには、事実確認に基づく結果分析が必要になるからです。「結果を分析する」とは、情報に基づく合理的判断を行うことを意味しますが、これは誰が行っても、正しいことは正しく間違っていることは間違っているという答えを返してきます。情報に基づく合理的判断というのは地位や権威で結果が変化するものではありません。この点において、ワンマン経営でなければならない理由がありませんし、弊害が気になります。

逆に言えば、マネジメントにおいて「チェック機能」は、そのサイクルの生命線であることが判ります。これが狂うと、次の計画立案を誤らせ、メンバー全員の努力を無駄にする危険性があります。マネジメントは「情報による管理」を前提とした組織管理方法です。

さて、以上が組織管理とマネジメントの全体概要です。もちろん、詳細を含めるとほぼ無限にお話が出てくるのですが、いずれにしてもどこかで区切らないといけないので、今回、全体概要としてはここで区切りたいと思います。以降は、マネジメントのパーツである、P計画の作り方、O組織化の仕方、D指示の仕方、Cチェックの仕方、C調整の仕方を一つ一つ取り上げていきますが、それらは枝番に分けた方が見やすいと思いました。実践的なお話で内容が膨らみましたので、そちらを順番にごらんいただきますようお願い申し上げます。

今回はここまでです。また別の記事でお会いしましょう。