マネジメントの基礎についてはお読みいただけましたでしょうか?この枝番は、「0130.組織管理とマネジメント」の詳細を取り上げる枝番です。マネジメントはPODCCサイクルを回すことと定義されているので、その順番で個別のパーツを取り上げてまいります。最初はPlan=計画からです。

なおこの記事では、とある組織の経営企画室の新人職員が問題を見つけ、上司、社長に説明して承諾を得て、現場の部署で改善を進めるという、実際の流れを想定してお話を進めていこうと思います。しあは、この企画室の新人職員さんに語り掛けるつもりで記事を書き進めますので、よろしくお願いします。

計画の策定手順

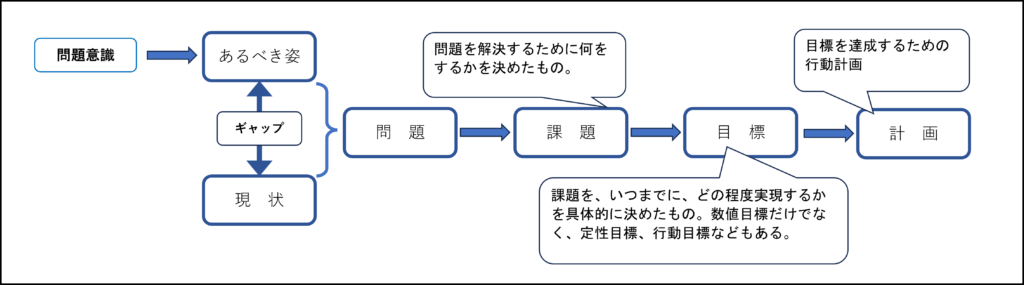

計画って、目標をたて、それを実現するために作成しますよね?じゃその目標って、どうやって設定するのでしょうか?ここでは、計画を立てるための源流に遡って、手順を確認しておきましょう。

目標って、何らかの理由で「解決しないとまずいな」とか「こんな風になったらいいな」という「問題」があって、それを克服するために設定するものじゃないですか?「自分は将来音楽で食べていきたいから、実力を磨くとともに知名度を上げるために、YouTubeで登録10万人達成したい。」とか、「将来はプロ野球選手になりたいから甲子園で優勝したい」とか。世の中は問題で満ちています。

問題とは何か

そこでここはひとつ立ち止まって、そもそも「問題って何?」ということを考えてみましょう。これも「よくわかる」シリーズの経営学の本に書いてあります。「問題とは、現状とあるべき姿のギャップである」と定義されます。

こうして眺めると、あるべき姿=理想像が高ければ高いほど、現状との差つまりギャップが大きくなるので、問題は大きなものになるということです。合ってますよね?もう少しシミュレーションしてみましょう。例えば、「現状」がよく判っていない場合、ギャップの大きさも不明ですから問題があるのかどうかも見えない。さらに、現状を知っていても将来あるべき姿を何も思い描いていない(現状にすっかり満足している)人にとっては「問題」は無い。あー、理屈に合ってますね。

ということは、問題をきちんと認識するには、「1.まず現状を知らないと話が始まらない。」次に「2.あるべき姿を設定しないと問題の形や大きさが決まらない」ということが判ります。このとき、現状は調べれば判るでしょう。カギは、「あるべき姿」をどう明確化するかということになります。で、それは見てわかる通り、問題意識が生み出すものです。

問題意識とは何か

正直、人の問題意識なんて、千差万別です。誰かがコントロール出来るようなシロモノではないと思うのです。独裁国家の洗脳政治じゃあるまいし、ご本人様がどう思うかによるものでしょう。このことを忘れないように仕事を進めていきましょう。

さて、さきほど「将来のことなど何にも考えない問題意識の無い人」とは言いましたが、実際には将来のこと何も考えずにノホホンと生きていけるほど、世の中甘くないんですよね、普通は。人類が生まれてこのかた「働かざる者喰うべからず」が普通なのです。生存欲求、社会的欲求、ナントカ欲求を満たすため、あるべき姿を描き、色々な問題に気づき、それを解決することで生きてきたのが人間であり人間社会です。生活が満たされたら満たされたで次々に新しい欲望を生み出して、「あるべき姿」を更新していきます。ナマケモノのしあでも、もっとナマケルためにはどうしたものか?といつも問題意識を持っています。人間様って「業が深い」イキモノのようです。このあたり、少々問題が潜んでいるようですが、それはまた別記事ですね。

以上が、個人のお話。そしてこれからが組織のお話。組織のマネジメントにおいては、どのパーツについても、常にチームの合意とか、チームプレイとかを意識して仕事を進める必要があります。それが出来るかどうかがマネージャーの実力と言うものです。もちろん、個々人の問題意識はどこまで行ってもおそらくバラバラでしょう。でも、組織に加入していっしょにマネジメントを進めていく以上、何かかしらの「共通の問題意識」が必要になります。個々人の問題意識の完全な一致はできなくとも、「合意できる部分」を探して「組織の問題意識」としていくしかありません。もっとも、普通の民間企業においては、個々人の価値観がどうあろうとも、「生活の資を得る=給与を稼ぐ」という共通の問題意識があります。なので、最大公約数として「いかに収益を上げるか?」が組織の問題意識となります。これをベースとして、可能なら「個々人の成長」や「社会貢献」などを共有部分に上乗せしていくわけです。

このとき、「問題意識の共有化」「組織のあるべき姿」の合意形成を推し進めるのがリーダーのお仕事です。ただし、この合意形成には大きく分けて2つの方法があります。

1.属人的権威による指示

「リーダーシップスタイルH理論」でも触れましたが、戦争などの危機に際しては、「元帥」とか「社長」とか「上司」などの「属人的権威」を使って専制的リーダーシップを執り、個々人の問題意識を無視して頭ごなしに「あるべき姿」を押し付ける方法もあるでしょう。押し付けられた方でもそれを納得する理由があるからです。戦時中のような状態であれば、個々人が勝手バラバラに動き回るより集団で迅速に動き回った方が、生存確率が高いことをみんなが知っているからです。しかし、そんな場面でもない限り、理由の説明もない一方的な押し付けを喜ぶ人はいません。それは、マネジメント推進に際して、意欲の喪失となって現れます。

2.情報による管理・・・情報提供による問題意識の共有化とメンバー参画型の目標設定

もう一つの方法が「情報提供によってメンバーの問題意識を喚起し、あるべき姿を考えさせる」方式です。かなり上級魔法なのは言うまでもありません。しかし、情報によってメンバー自らが問題に気づき、それをチームで共有し、ついでに行動計画まで策定できたら、それはもう意欲にあふれたチームが出来上がるに違いありません。この合意形成をどう促進するかが、リーダーのウデとなります。この方式においては、属人的権威を使いません。メンバーの主体性と意欲を最大限に引き出すこの方式を「情報による管理」と呼びます。

えーと、お話が少し先走りしてしまいましたね。合意形成過程を考える前に、まずは下準備です。あるべき姿の共有化を促す「情報」は、どう用意すればよいのでしょうか?

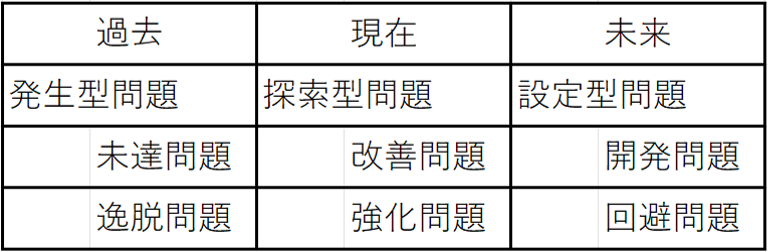

問題の発見その1 問題領域のセグメント

まず最初はあなた自身が問題の有無に気付くかどうかです。目配りと言うか、状況把握と言うか、普段から組織内外の環境を見渡していないと、そもそも問題があっても気づかないことがあります。無限に調査ポイントを設けることはできませんが、重点領域があるなら定期的に問題の有無を自問することが大切です。このとき、問題領域をセグメントして検討しやすくする方法があります。セグメントの仕方はたくさんありますので、問題の特性に応じて選ぶのがよいと思います。ここでは過去・現在・未来に分ける方法をご紹介します。

過去(発生型問題)・現在(探索型問題)・未来(設定型問題)にセグメントする方法

- 過去に「既に発生した問題」はハッキリ認識できる問題なので、判りやすいです。例えば、「本当は出来ていなければならないのに、出来ていなかった。(未達問題)」「失敗していた。(逸脱問題)」などです。

- 現在どんな問題があるかというのは、探してみないと判らないことがあります。「探索型問題」と言いますが、「本当はもっと効率的な仕事の方法があるのではないか?(改善問題)」とか「せっかく良い結果が出ているのだから、もっと強力に力を入れて推し進めることはできないか?(強化問題)」などがあります。データの記録や傾向値をもとに、自己チェックする機能が働いていないと気づけません。

- 未来に向けて「できればこうなりたい。」という意思に基づいて「設定する問題」です。例えば、「渋滞が激しくなりそうなので、空を飛ぶ自動車を作れないか?(開発問題)」とか、「放置するといつかは必ず水道管が破損するので、補修計画を早めに作ろう(回避問題)」などです。

こうして領域を分けて、順番に問題が発生してないか自問してみます。また、司会者などは会議を進行しようとするとき、今、どこに焦点を当てているかを意識させるためにこうしたセグメントを利用したりします。これが出来ていないと、議論が錯綜することがよくあります。例えば、売上減少をどうするかを議論しているとき、ある人は「既存顧客への対応を今以上に手厚くしよう」と提案し、ある人は「いやいや、既存顧客は時とともにいつかは消滅するものだから、新規顧客を増やす活動をしよう」などと「反対意見」を言ったりする人がいてモメたりします。でもそれって、反対意見になるのがおかしいのに気が付きましたか?どっちも取り組まなければならないことであり、対立する理由がありません。これは「今、何について検討しているか」をゴッチャマゼにして議論を始めてしてしまったことに起因します。建設的な議論というのは論点を整理して進めなければなりません。そんなとき、こうしたセグメントはいろいろ役立ちます。

問題の発見その2 推移分析

もしあなたが個人事業主で、今年1年間の純利益が1億円だったら、嬉しいですか?しあは爆発するほどうれしいです。

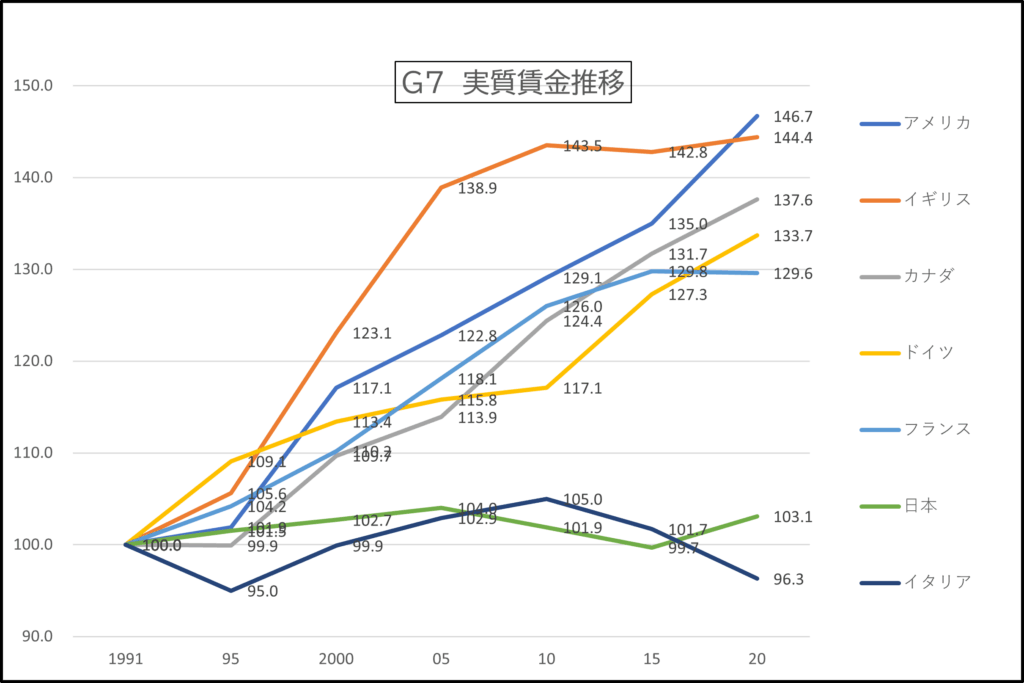

でも・・・、もしその純利益、1昨年が8億、去年が5億だったらどうでしょう。対前年比較で一昨年から去年がマイナス3億、去年から今年がマイナス4億円。この傾向で来年を迎えたら純損失4億円の赤字ということになります。これは喜べる傾向ではないようです。というより死ぬほど焦るべき状況のようです。

このように、数字は単にその瞬間だけ捉えても意味がつかめません。推移をつかみ、傾向を把握してはじめて的確に評価することができるものです。推移分析は「問題を見つける」ための第一選択手段です。傾向値をつかんだら、そこから細かく分析を進め、本当に問題があるかどうか見極めていくわけです。そこで掴んだ原因が良性な理由のものであれば心配することはありませんが、悪性腫瘍が見つかった場合は手を打つことになります。推移分析は問題が潜んでいる「可能性」を教えてくれます。(ああああ、日本の実質賃金推移がーーー、ヒドイ><)

ただ、この推移分析、同じ統計ルールでコツコツデータ蓄積していないと使えません。外部環境データは政府統計なども利用できますが、身近な業界動向や内部環境を把握するためには、時代や年度を超えて常に監視し続けるべき項目が何であるか(これをKPI=「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」と言ったりします。)を明確にして事業開始当初からデータ収集しておく必要があります。以前の記事で「経営の7機能」を取り上げたことがありましたが、その中の「情報戦略」とは、こうした情報管理を推進するためのものです。

例えば会計事務所やコンサルティング事務所では、過去の決算書データからここ数年の傾向値を分析して見せるだけでなく、その傾向値から「予想損益計算書」などをシミュレートしてみせてくれたりします。数字に隠れた要因を織り込んで操作できるシステムなので、経営要因(仕入れ単価の増減、ライバル動向による売り上げ変化、社員の増減による経費変化などなど)を打ち込むとかなり精度の高い予測を出してくれるでしょう。数字はウソつきません。例外はあるにしても、そうした指標を無視して組織の意思決定をする理由はないでしょう。「決算書を見ずに経営するのは、目隠しでダンプカーを運転するようなもの。」などとも言われます。

そうそう、会社組織で中堅以上になって「自分で考えて仕事を工夫したり、主役となって仕事を創って生きていきたい」と思う方は、会社の決算として作成される「損益計算書(P/L)」、「貸借対照表(B/S)」は読解できるように勉強しておいてください。会社の現状や傾向値も把握できないのに、「自分で判断して」仕事されたら、行く末が見えてしまうというものです。

問題の発見その3 分類軸

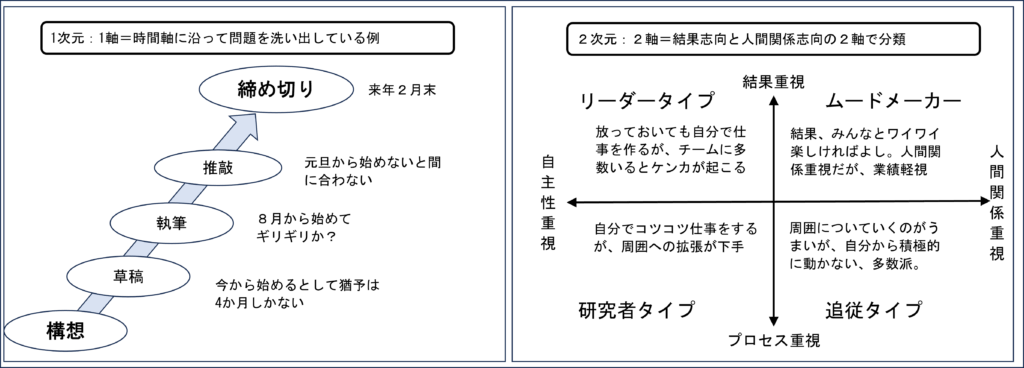

漠然とした問題意識を具体的な問題に結像するため、問題を細分化して考えるという方法があります。その細分化に際してよく使われるのが、分類軸の設定です。軸は、1次元(直線的、順番に並べて考える)、2次元(縦横2軸で事象を4つの象限に分けて考える)などが良く使われます。なお、軸の取り方は無限に工夫できます。いろいろな軸を組み合わせて自分なりの分析を楽しんでください。考え出されたオリジナルの軸の取り方自体が立派な「経営ノウハウ」というものです。

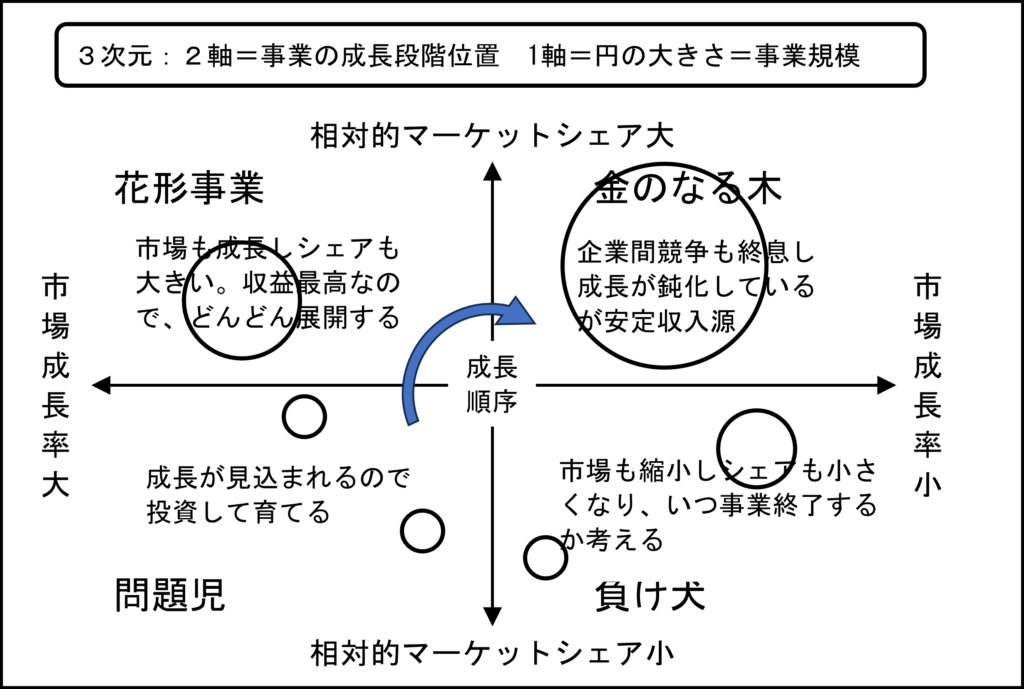

3次元(縦横高さ3軸で分けて考える)もあります。立体で3D描写が基本なのでしょうが、ペーパー上で2次元で表現するのは大変です。そこで、3次元目の数値の大きさを、円形の大きさで表すと、2次元平面上に3軸のデータを表現することができます。

このような軸平面上にデータをプロットすることで、問題が見えてきます。例えば上の3次元分析では、第3象限にある「問題児」に小さな〇が2個しかありません。問題児は市場成長率が高い「育成対象」の事業部を示していますが、他社との競争も激しく、失敗するものがあるのも覚悟しなければなりません。なので「もっと数多くチャレンジしていかないと、将来が不安だ」などと問題が見つかるかもしれません。

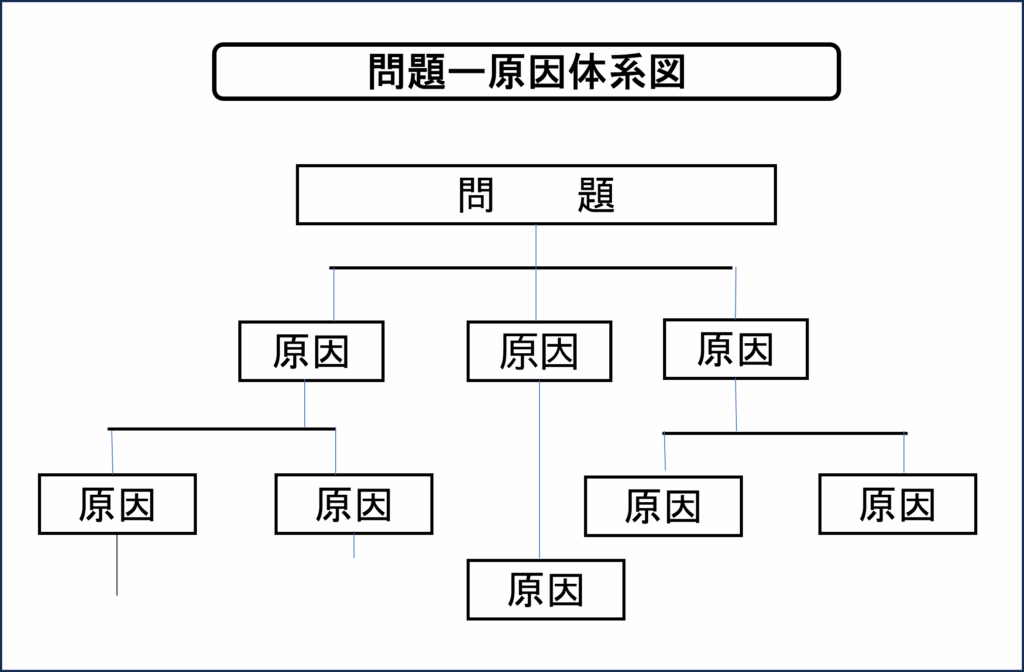

問題の分析その1 樹形図 問題ー原因体系図

問題が見つかったら、その詳細を検討し、原因を探ります。これが問題の分析ですね。問題を分析するときに大事なことは、問題というのは「単一の原因で発生することはほとんど無い」ということです。前に「樹形図」形式の目標手段体系図をご紹介しましたが、あれも場合分けの手法です。これを問題分析にも使いましょう。上の例(問題児事業が少ない)に沿って分析をするなら、「新規商品企画ノウハウが弱いのではないか?」「企画担当者の人手は足りているか?」「新規事業を立ち上げるための内部留保資金は計画的に用意されているか?」などと原因を探っていきます。

問題が見つかった場合、発生原因は樹形図の1か所であるとは限りません。いくつかの原因が考えられ、その一つ一つにまたいくつかの原因がぶら下がっているものです。問題を解決するとは、その分岐した問題原因をしらみつぶしに叩いていく作業だとも言えます。大事なのは、原因の樹形図を余すことなく分析して描き出すことです。

ちなみにこれを丁寧に行っておくと、あとでイイコトが待っています。問題の分析が精緻で、原因が明確になっていると対策課題が簡単に出てきます。例えば、原因が「作業チェックの不具合」であったら「作業チェックの厳密化」とひっくり返せば対策課題が簡単に設定できます。

問題の分析その2 問題の構造分析

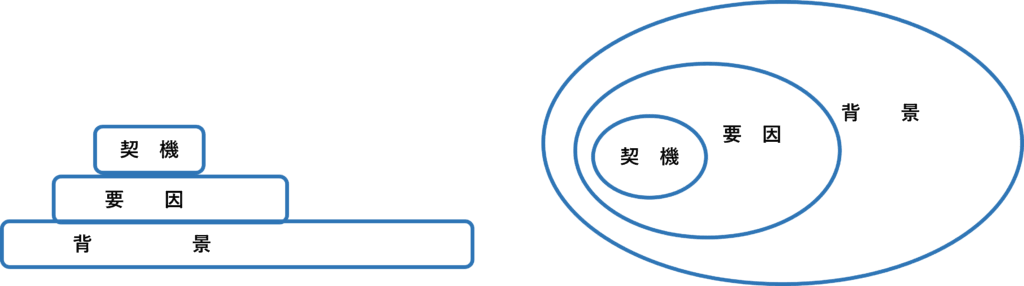

原因の樹形図も問題分析の手法の1つですが、ここではもう1つ「問題の構造分析」をご紹介しましょう。

心配いりません。結構簡単です!何か問題を見つけたら、その原因をまず3つの階層に分けて考えると、問題の場合分けが簡単ですよ、というものです。3つの層とは「1.問題の背景」「2.要因」「3.契機」の3段階です。背景が一番広く、要因が問題発生につながったいくつかの原因、契機が問題発生の直接のきっかけ。人の目に付きやすいのは直接の「契機」ですが、これは偶然で発生する場合もあります。対策としては要員や背景に着目することも大切です。

このような「階層」に分けて考える方法を「ヒエラルキーモデル」と言います。全体像と個々の部分の位置づけを考えるときによく使われます。地図の等高線と同じだと考えてください。誰かが言ってました。「高い山は広い裾野を必要とする」のだそうです。大きな問題の勃発には、気づかぬうちに発生していた要因や背景の広がりがあるものです。

具体例を見ていきましょう。例えば「子供がいたずらで倉庫に入り込んでマッチ遊びした結果、倉庫に燃え広がり両隣合わせて3,000m2焼失した」という事件があったとしましょう。このとき、マッチ遊びしたというのが「契機」というのは判りやすいですが、なぜそんなに燃え広がったのか?という疑問で調べたところ、「倉庫に機械油で濡れた麻袋があった」・「倉庫のフェンスに穴が開いていて子供が入れる隙間があった」ことが判ったとしましょう。これが「要因」。さらに調べたところ、「この会社は一部の事業が低迷し閉鎖となり、倉庫はしばらく巡回監視されたおらず、フェンスも修理されないまま放置されていた」などの状況が判ったとしましょう。これが「背景」。

このように整理すると、仮に契機だけに着目して「子供たちにしっかり注意した」という対策しかとらなかった場合、また同じような事件が起こる可能性あると思いませんか?やはり、「油で濡れた麻袋を撤去」したり「子供が入れないようにフェンスを修理」して、要因を除去するのではないでしょうか。さらに背景として、不採算事業になったからといって必要な管理を怠ったことが莫大な火災損失を招いたわけですから、企業グループ全体で安全管理ができているか一斉検査に着手することが賢明と言えないでしょうか?

どうでしょう?問題をこのような階層別に分析する手法を理解していれば、原因の場合分けもやりやすくないでしょうか?また、このように問題分析が的確に出来ていれば、チームや組織全体に対して説得力を持って改善提言できるのではないでしょうか?組織で改善を進めるとき、客観的事実や情報に基づいて説明しないとなかなか合意を得られないものです。理詰めで仕事をすることは、組織で働く上での基本です。

問題意識の共有 影響度評価と危機管理

さて、問題の分析方法はこれぐらいにしておきましょう。きりがありません。ただここまでは、経営企画室の職員であるあなた個人の力でも進めることができます。好きなだけ徹夜してください。でも、問題はこれからです。これを組織全体の問題として共有化するのはまた一苦労なものです。

まず、何はともあれ、自分が発見した問題を上司もしくは意思決定権者に報告し、問題意識を共有してもらわなければなりません。なにしろ組織で動いているのですから、意思決定権者の承認なしに動くと結局カラ回りするだけです。定跡としては、現在の分析データから傾向値を抽出し、その傾向値を利用して「3年後にはどうなるか?」などと予想を立てて見せることです。ただし、データ分析による問題の発見はあくまで理論値です。そのままでは、どれほどの脅威か、人それぞれ見方が違う可能性があります。なので、問題の大きさを共有するためには、分析されたデータの影響度を具体的に説明する必要があります。簡単に言うと、「このまま放置すると、こんな災害が起こりますよ!」などと具体的にイメージを描いてみせることです。

この「プレゼンテーション」の出来栄えが、思いのほか重要であることを忘れてはいけません。「自分の言っていることは事実に基づいた『正しい事』なのだから、誰でも判ってくれるはず~~」などと甘い事を考えていると、挫折が待っていたりします。自分が判っているだけのデータなど、意味がありません。可視化し、図表化し、相手にイメージを湧かせることが大切です。またこのとき、同じ業界の他社が引き起こした事件や逆に成功事例などは説得力のある教訓となりうるでしょう。スクラップして危機管理の判断材料にしておくと、いろいろ役立ちます。しあは、テレ東の「カンブリア宮殿」やTBSの「がっちりマンデー」は相当に有益な情報ソースだと思っています。しあはその時間帯はおネムの時間なのであまり視ていませんが、必要な時はTverなどを利用しましょう。

課題の策定

図の流れに沿って考えると、問題が鮮明になり、上司や意思決定権者からも改善の推進について同意を得たなら、次はその問題を解決するために何をするか「課題」を設定しなければなりません。ただこの「課題」の設定、前にも触れたように問題分析が丁寧に行われていれば、その時点で大体完成しています。問題の原因が見えれば、対策はその裏返しだからです。

例えば、売上が半減したら誰でも問題に気が付きますが、その原因が何なのか解らなければ対策が打てません。あの手この手で原因を分析して初めて対策が見えてきます。その結果、例えば競合他社の同一商品の品質が有意に改善されたことが判ったとしましょう。これなら対策は「商品開発によって品質向上を図る」とか「競合しない低価格帯の商品の製造コスト削減を実現し、価格競争で優位に立つ」など、いろいろ対策案が浮かぶはずです。なので、対策課題を考えるにも、とにもかくにも問題分析を正確に行うことに尽きます。

ただし、その「組織において何が適切な対策であるか」はその組織の状態や仕組み次第です。商品開発と言っても、そのような機能を持っていない中小企業(例えば「仕入れて売る」という業務形態でしかない場合)なら、商品選択を替えるなどの対策しかないのかもしれません。そう考えると、適切な対策課題を考えられるのは、その組織の全体像や仕事の流れを把握している社長とかになりがちです。全体把握無しに個別判断はできないのです。ただ、それをいつまでも社長個人に頼っていると、社長の寿命が会社の寿命になってしまいます。経営の余裕と将来像を描く中で「経営企画室」のような部署の設置も考えたいものです。

目標設定と行動計画の立案

さて、問題分析と対策課題は徹夜のおかげでサクっと策定できたとしましょう。でもその次が簡単ではありません。策定した対策課題に対して「どの程度推進するか」つまり「目標をどう設定するか」が難しいのです。何をするのでも「お金」がつきまとうからです。これをどうくぐり抜けるか、考え方を整理しておきましょう。

1.予算・費用対効果の検討

例えば、最近の日本では台風等による風水害が多発しているように思います。土砂崩れのために用水が寸断したため発生した農業生産の減衰を立て直すために「水害対策」が大事だと合意できたとしましょう。そこまでは自然な合意かもしれません。でも設定した目標次第では予算も実行計画も大きく変わってきます。「ダムを作る」のと「護岸工事する」のとでは、予算も行動計画も全く異なってきます。こんなことから「総論賛成・各論反対」が巻き起こります。

どんな計画であれ、投入できる資源(ヒト・モノ・カネ)は無限ではありません。限られた資源をどう配分するか?そこには社会や組織全体の優先順位を考えるバランス感覚と、特に「費用対効果」の評価が要求されます。例えば、水害対策は重要でも、もし豪雨災害救助が必要な状況が発生したらそちらを優先することになるでしょう。また、農業生産を30億円回復し安全に暮らすためにダム建設が必要だとして、それがもし600億円かかるとしたら、即決できるでしょうか?30億円の増収といっても、コストを考えると利益は3千万円/年もないでしょう。その中からコツコツ返済する?2000年かかりますよ?ここまで来ると、目標設定どころか、さかのぼって「水害対策する」という課題からして見直すことになりそうです。こんな費用を掛けるくらいなら「水害対策を放棄して、住民の地域移動と生活保障を考えたらどうか」等という意見も現れるかもしれません。人間はもともと自然に対して万能ではないのです。

2.社長決裁

一般の会社でも、業務改善や効率化などは「やった方が良い」に決まっています。でも、どの程度の目標を設定しどんな行動計画を推進すべきかを決定するためには「会社全体の状況を把握している人=社長」の判断が必要だということが改めて見えてきます。もしもですよ、会社が倒産寸前であったりしたら、そんなことしてる場合じゃないですよね。

とは言え、具体的な目標と行動計画を社長だけが考えなければならないと言っているわけではありません。最終決定するには社長の判断が必要だと言っているだけです。提案は誰がしても構いません。ここで本線「0130.組織管理とマネジメント」の「リーダーの役割とメンバーの役割」を思い出してください。社員ができることというのは、社長ができるだけ正しい合理的判断ができるように可能な限りの情報と根拠に基づく提案をし、あとは結論を社長に委ねることです。社長ができることというのは、自分がもっとも適切な判断が出きるように情報を集め合理的判断を行うことです。

3.<補足>提案制度

そのとき取り組まなければならないのは、できるだけ多くの有効な意見を集められるよう、部下を育成し、部下が提案しやすい環境を整えることでしょう。これを制度として施行しているのが世界に冠たる「トヨタ」の提案制度であることは昔から有名ですね。

4.不適合事例

ただし、何にでも例外はありますよ。気を付けてくださいね。ワンマン経営者による経営が必ず悪かと言えば、そうではありません。いわゆる「企業」ではなく、百数十年続く「家業」とか「伝統工芸」などにおける徒弟制度的組織の場合で、昔から大きく経営の在り方に変化がなく、業績も安定しており経営判断も当主に任せておいて問題がないようなケースでは、無理に情報による管理を導入する理由がありません。目的は経営の存続なので、経営者も従業員も現状に満足しているなら、それが正解です。技術を磨くことに情熱を傾けている職人さんに、不必要な経営課題を投げかけて、仕事の邪魔をすることはありません。

5.適合事業・業態

ただ、特に労働集約型事業で、従業員個々の意欲の在り様で業績が左右される可能性の高い業種業態、例えば飲食業、サービス業、販売営業、医療・介護、娯楽、企画・情報などの分野では、経営幹部が一方的に決定を行い、その理由も説明せず命令する「属人的管理」を行ったのでは、社員の勤労意欲を喚起できないばかりか、サービス品質の低下を招いたりします。こうした経営手法というのは「物理的報酬」つまりおカネで繋がっている間は通用するかもしれませんが、少し不景気になると簡単に人が離れていくことになります。こうした労働集約型事業において大量離職を招いたりしたとすれば、「情報による管理」を取り入れていないこと自体が「不作為による怠慢経営」と言ってよいでしょう。「何でか?」というとその件はまた「経営学」のお宿で取り上げますが、人類は同じことでさんざん悩んできた歴史があり、それに対する対策が学問としてまとめられているからです。経営者が「経営って何かよく知らなかった」で済むでしょうか?

逆に、うまくやってる企業だってたくさんあります。社員一人一人が、会社の方向性や目標の意味を理解し、会社の主役として仕事を考え、業績すら自らの責任としてとらえ改善を目指すような組織体質を作ろうと思えば、情報による管理は必須の前提条件となります。そんな会社なら、働いてみたいと思いませんか?事実、賃金は低くとも、働きやすさや自己成長に生きがいを感じて辞める人がとても少ない会社はいくらでもあります。

6.提案書の作成

あーーっと、ゴメンナサイです。また横道に逸れましたね。要は、「目標設定と行動計画」の腹案については、「決定は意思決定権者の責任」ですが、提案自体は誰がどれほど行ってもいいということでした。経営企画室職員のあなたであれば、なおさら数打たないといけませんね。そもそもそれが仕事ですから。

なお、実際の提案に際しては、多くの場合、その会社ごとに「問題」「問題評価」「対策」「目標」「対応組織」「予算・費用対効果」「外注選定理由」「タイムテーブル行動計画」(要は5W3H)などが記載できるフォーマットの提案書があることが多いと思います。なければ市販のものもありますので検討してみてはいかがでしょうか?要は、数ある提案を比較検討できるよう、フォームを統一しておくと便利ということです。また、提案する際には「予算・費用対効果」の違いによって3つくらいのパターンを用意しておくと決断がしやすくなるでしょう。もしくは、第1期改善計画、第2期改善計画などと段階論を考慮して作成しても良いかもしれません。第1期の結果次第で第2期の計画を修正できるようにしておけば、状況に応じて柔軟に対応できる計画となるでしょう。

ちなみにこうした社内提案書の作成は、対外提案・顧客提案の訓練でもあります。「社内を説得できないのに顧客を説得できるわけもない。」とは、なるほどのお説教です。頭で考え過ぎるタイプの方は、提案書作成の数をこなしてみてください。自分でつけた足跡を振り返ることで、何が不足していたか気づくことも多いと思います。

はい、以上が目標・行動計画の腹案の作成手順でした。

計画立案会議の実施

さて、日付は変わり、意思決定権者によって腹案の承認が下り、実働部隊の部門責任者を交えて事前打ち合わせを行い、基本計画と予算範囲もあらあら決まったとしましょう。ここからが本当の勝負です。実際に仕事をするのは実働部隊のメンバーなわけですから、そのメンバーと問題意識を共有するところからPODCCマネジメントサイクルは始まります。

なお、意思決定権者と実働部隊の部門責任者そして経営企画室のあなたの間で事前に打ち合わせが済んでいるのですから、ここで部門責任者に案件を渡してサヨナラする方が普通かもしれません。それならそれで、ここからの物語は案件を引き継いだ部長になったつもりで読み進めていただいてもいいと思います。ただですね、「経営企画室」があるような会社や組織の場合、状況(そこそこ重要案件だった場合など)によっては、案件の概要説明と問題提起を行うため、実働部門の会議にオブザーバー参加するのもよく見かけます。何しろ腹案作成者なので状況については一番よく調べ上げているわけですから、部門責任者も議事進行の頼りにするかもしれません。ついでに「司会者」役を仰せつかる場合もあるかもしれません。そんな場合も含めて、会議の進め方について、基本をまとめておこうと思います。

また、前置きが長くて恐縮ですが、「会議」というのはPODCCマネジメントサイクルにおいては図の真ん中にあるC=Coodinate(調整)の範疇です。ただこれは他のどのプロセスに対してでも実施されるものなので、P=Plan(計画)作成のパーツであるこの枝番記事でも取り上げておこうと思います。また、会議進行については「ファシリテーション」という技術があります。それはまた別の記事でご紹介しますが、興味があればリンクから調べてみてください。さらに追加で申し訳けないのですが、「会議」というのは「情報による管理」を前提としています。なぜなら、上意下達で進める「属人的管理」の場合、会議などしなくともメールで命令すれば済むことだからです。それで済むことを会議で時間コスト×参加人数分を浪費する理由がありません。

では会議の進め方を見ていきましょう。

1.会議開催の告知

いきなりメンバーを集めて会議をするのはやめましょう。参加者もドキドキで不安が募るものです。いきなりの会議があったら、それは緊急事態宣言と同じかもしれません。日時、場所、議題、参加予定者、参考資料(問題意識を共有するための情報資料)くらいを事前配布する普通の会社で仕事したいものです。

2.会議目的の宣言と基調報告

会議にもいろいろあるわけです。メンバーから報告を聴いたり問題を拾い上げるためのヒアリング会議、見つかった問題をどう解決するか考える対策会議、決まっている対策を実施するための実行会議、業務遂行中の不具合を調整するための調整会議、結果評価するための総括会議、エトセトラー。事前資料にも記載はするものの、会議冒頭改めて宣言した方がよいでしょう。次に、会議をする上での基礎資料=情報の概要報告。これも事前資料に添付しておくものですが、重要箇所の指摘や情報の見方などを織り交ぜて検討の材料を提供します。ただし、答えを匂わせないのがコツです。ココ大事。

3.感想・意見の引き出し

基調報告が終わったら、フリートーキングで「どんなところに問題があると思いますか?」などと、参加メンバーに意見を求めます。自分の腹案を言いたくなるのを絶対に我慢してください。「ブレインストーミング」という技法がありますが、ホワイトボードに発言を簡潔に書きまとめるとよいでしょう。このとき、腹案と同じものがあればラッキーというかそれはもう「勝利」です。無かったら、資料をもとに「この辺りはどうですかね?」などと質問して、気づきを引き出してください。要は、「問題をメンバー自身に発見してもらうこと」がこのプロセスの目的です。なので、資料の作り方もたいがいです。あまりに答を主張しているような資料は役にたちません。あくまで、事実を冷静に調べ上げた客観的データを用意したほうがよいでしょう。

4.問題のグループ分け

ブレインストーミングでは、多種多様な問題が提起されてくるものです。司会者は、参加者の意見を聞きながら「関連しそうなもの」を結び付けていくつかのグループを作ってください。時間が許せば「KJ法」という付箋を使ったグルーピング手法があります。問題を自覚的に発見するという意味で会議効率がよいので、一度経験されることをお勧めします。それでグルーピングが出来たら、それに「表題」を付けます。できれば、そのネーミングも参加者に意見を求めて決めると良いと思います。

5.分析の担当分け

問題のグルーピングが出来たら、参加者をチーム分けして「表題」ごとに問題を分析して原因を探ってもらいます。担当者のあなたが徹夜で行った問題分析を追体験してもらいましょう。分析が止まっていたりしたら、参考にすべき情報資料の所在を指摘したり、他社事例を紹介したりしてサポートをしましょう。

6.問題点のグループ発表

各グループによる分析結果、問題の原因を発表してもらいます。そしてその発表に対して他グループから相互に質疑応答を行います。経営企画室職員のあなたは、腹案と見比べて、議論の抜け落ちが無いかどうかを確認していてください。もし、参加者の議論が甘いと判断すれば、あなたから質問法によって問題点の気づきを与えてください。あくまで、参加者が解答を見つけた形を残してください。ココ、とってもとってもトッテモ大事!

7.問題ー原因体系図の作成

問題点が出そろったら、司会者の方で、問題ー原因体系をホワイトボードなどで図示し、全体像を確認します。ここまでくれば一仕事終了です。言うまでもなく、これが「組織での問題意識の共有化」です。ヤッタネー!ご苦労様でした。参加メンバー自らが問題に気づき、分析し、原因をつかみ、改善すべき課題の全体像を自覚できました。

8.事業部提案

腹案と見比べても問題のない問題分析が出来たら、ついでに課題と目標と行動計画まで事業部で作成してもらいましょう。そして出来上がった提案書は、あくまで「事業部からの提案」として社長決裁に上申してもらいましょう。こうなると、あとはどうなろうと、それは全て事業部の責任ということになります。経営企画室のあなたの責任が問われることが無くなります。評価は?それは社長が見てくれていますよ。

計画立案会議の実施上の注意点

1.参加メンバーの選定

議案によって、参加メンバーは考慮すべきでしょう。上記でみてきたような会議では、問題を自ら分析して原因を自発的に見つけることが求められます。すると、人によってあまり手に負えない問題の場合、参加する意味が失われてしまいます。問題の内容によって、参加メンバーを区分しましょう。

2.属人的管理から情報による管理へ

情報による管理を実現するためには、一つ大事な条件があります。それは、参加メンバーが「情報を理解できる人」であり、「普通に合理的判断ができる人」であることです。つまり、普通に合理的判断ができる社会人なら、与えられた情報が同じならそうそう結論は違わないだろうという考えが前提にあります。情報で人を動かそうというのですから、そりゃそうですよね。

ただ現実には、多くは遺伝的事情により、理論的思考力が弱い人と言うのが、統計上全人口の15%前後存在します。情報による管理から仲間外れにするというのではなく、「問題分析や対策立案」などの苦手なプロセスからは外してあげて、それを実行する担い手として役割を期待してはどうでしょうか。適材適所ということがあります。その人の適性に応じて、一番良いパフォーマンスが出せる職場環境を考えるのも、組織の役割ではないでしょうか。

3.思想信条宗教による合理的判断の逸脱

もう一つ例外があります。一般の民間企業でも、ごくわずか(かな?)に思想信条宗教の偏りのため、合理的建設的議論が成立しない人がいたりします。残念ながらそれは企業合理性が貫く一般企業の組織においては相いれない存在になると思います。

でもね、ここで気をつけて欲しいお話が1つあります。一般の民間企業には「企業合理性」が存在していますので頼りになったりするのですが、それ以外の組織ではこれが無いか、あっても薄い組織とかがあります。例えばお役所は企業合理性がありすぎてもちょっと困ります。博物館・美術館、学校などもそうですね。企業合理性の代わりに何かしら独自に組織の存在目的を作って掲げないと組織がもちません。もちろん聞けばどの組織にもちゃんと存在目的はありますよ。でもね、それって必要に迫られた絶対の存在目的などではなく、あくまで「自らが作って掲げた」存在目的だったりします。

誰かがどうやってか「作った」存在目的であるなら、そこに個人的な思想信条宗教的価値観が入り込むスペースが空いています。企業合理性などの縛りがない公共機関、公益機関であればあるほど、恣意的判断が入りこむ余地が存在していたりします。当然人の価値観は千差万別です。ここにメンバー同士の間で根本的な価値観の衝突が起こる構造が存在してしまいます。実際にパワハラが多いのが「お役所」もしくは「お役所的上意下達構造をもつ組織」です。

何が言いたいのか?と言えば、例えば美術館の理事長によるパワハラ事件の発生などが起こる理由を説明したつもりなのです。このような地位の人、例えば天下りしてくるお役人様などは、売上を向上させなければならないような至上命題があるわけでもありません。預かった理事長の座に就いて、現状維持さえできれば、あとは何かをどうしてもしなくてもいい。その際、自分流の恣意的な組織管理方法を通しても、それを牽制する「企業合理性」のような縛りがない。そんな環境で民間レベルのマネジメントも知らず、理性判断力が衰える高齢の天下り様がトップリーダーになろうものなら、そこにパワハラが発生するのは自然現象というものです。もう、その方の属人的な価値観がどうであるか、運を天に任せるしかない構造が存在しうるということです。不特定多数の事件の発生がそれを裏付けています。

あくまで、個人差が大きく出る話ですので、まともな方も多いと思うのですが、中にはそんな方もいます。そんな時、情報による管理も何も意味を持ちません。しあなら、眉間にしわを寄せて転職先を探します。

まとめ

計画立案という記事でしたが、何事も組織で行うことなので、純粋な計画立案のお話からはみ出たお話が多くなりました。でも実践上ではこうした事件や例外が毎日のように起こるわけです。経営企画室の新人職員さん、荒波に負けないようにがんばってください。

次はPODCCマネジメントサイクルの2つめ、O=Organize(組織化)のお話です。ではまたお会いしましょう。