無差別殺人事件の背景には「狂った教育」があったことが判ってきました。もちろん、いかに親が毒親でも誰しも犯罪者になるわけではありません。でも、「狂った教育」が広がっているのなら、その中から一定確率で同様の犯罪が続発する可能性があるわけです。それじゃ逆に「マットウな教育」というのはどんなものなのでしょうか?

なにしろ、しあは勉強が嫌いです。そんなしあは「教育」って何なのか、まともに考えたことがありませんでした。でも、これから長いたびをするしあにとって、魔法の杖に匹敵するこの基本ツールをきちんと理解しておくことは「もしかして大切かな?」と思い立ち、調べてみることにしました。ビッグテーマですのでこのお宿には長居することになりそうです。

「教育」をするのは人間だけ

いきなりですが、表題はウソです。「ミーアキャットやシャチ、一部の鳥類や蟻も教育する」と書いてあります。ますます「教育」の意味が解らなくなりました。しあの思い浮かべる「教育」って、「知識の蓄積・共有」を経て社会の発展につながるものなんですけど。そこで調べ出したらいろいろ出てきました。つまるところ、「教育」と言っても、その定義は時代や地域、学問分野、生活分野でバラバラのようです。「困りましたねー。」とどこかの先生もつぶやくほどに。

で、そんな議論に混じっていくのはイヤなので、ここではしあの定義で話を進めます。まず考えたいのは「人間」の教育ですから、文化の蓄積拡大につながらない(=人間の社会ではない)次元の教育は除外します。シャチさんさようなら。

人間の教育

これは「やさしい教育原理」に書いてありましたので紹介します。およそ生物が生物として存在しているのは、親の形質が正しく遺伝し「生きていく力」が伝わったからです。その世代交代の仕方は3つの次元に分けて考えることができます。

- 生まれた(孵化した)段階で生きていくために必要なもの全てが遺伝子によって伝えられる世代交代

- ライオンの狩りの学習のように、遺伝子以外に一部学習にゆだねられている世代交代

- 人間のように全く無力で生まれ、親や社会の教育によって多様に生きる力を受け継ぐ世代交代

こう整理すると、人間が教育によっていかようにも育てられる、環境が変わればそれに応じて対応できることの仕組みが見えてきます。なお、「学習」は自分に吸収蓄積することは意味しても、次に伝えることを意味しません。なので、その個体が死ねば学習した内容は消滅します。「教育」は意図して計画的に次代に伝える行為と定義します。もっとも、教える親が環境を良く把握した上で何を教えるべきかを適切に選択できなければ、子供の未来は危うくなります。つまり、親自体が、環境に応じてどう生きるべきかを考えるだけの能力、例えば以前の災害などの記憶を保持し、それにどう対応するかを考えられるだけの思考力をもっていることが前提となります。3番目の世代交代を実現するためには相当な「知能」が要求される、というより、そういう「知能」があったからそんな世代交代が可能になったのでしょう。どうしてそんなことができるようになったかは、また別のお宿で調べることにします。

さて、こうなると、人間の教育は個人的教育ではありえなくなります。そもそも、親自体が社会に蓄積された文化の中で育つのですから、子に伝える内容は最初から社会文化の蓄積から選択された内容になります。

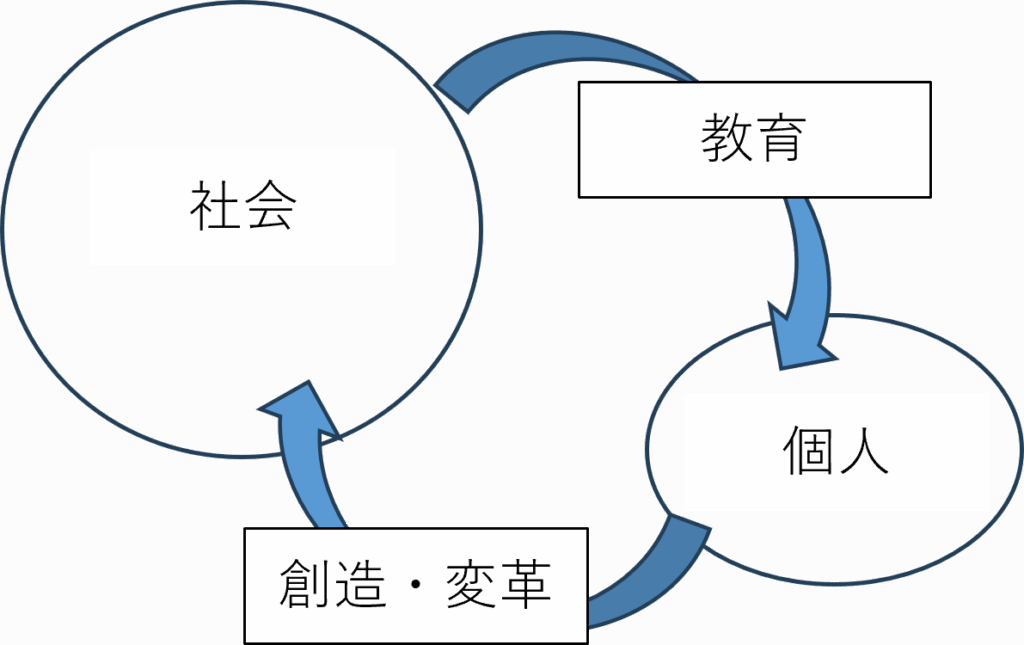

個人と社会の循環

で、親もしくは社会から教育を受けて育つ子供は、教えらえたことだけを真面目に守ってるだけだと、それは親の世代のコピーとなるので、社会が進歩しません。平和で異変がない時代ならそれでもいいと思うのですが、大きな環境変化に出会ったとき、対応できずに滅亡することになります。とりあえず、今のところはそうなっていませんけどね。

つまり人間は、親や社会の教育を受けつつも、自分なりにそれを理解して新しい考えを付け加え、環境の変化に応じて社会を作り変えながら生きてきたのです。この事実を見ると「個人と社会は循環関係にある」と言わなければなりません。実際に生活していると「個人は社会に縛られている」と感じることがほとんどです。でも、実際には、その息苦しい社会を手直しすることで人類は生き延びてきたのでした。

それでは、環境変化に対応して生き延びるためのこの循環運動を「円滑に」維持するために必要なことは何でしょうか?ちょっと考えるといくつかの要件が思い付きます。

- 社会がこれまでの知識を記録し集約していること

- 集約された知識を次世代に教える「教育」が存在していること

- 教育を受けた子供が、それを理解するとともに、それを応用する能力をもつこと

- 次世代からの新しい工夫や創造を社会や組織が受け入れる体質を持っていること

とりあえず、こんなところでしょうか。

1.は主に学者先生のお仕事かも。素人のしあが手を出しても足手まといですよね。「集約」と言う言葉の中には「批判の嵐の中で理論を磨き上げ、最先端の科学的知見をまとめて用意する」という意味を込めたつもりです。これがまとまっていないと、人類は無駄足や同じ過ちをくり返すことになりますので、やっぱり大事です。

2.からが教育ですが、個人的に偏った教育をされても困ります。やはり、「1.で磨き上げられた知見」を、社会の責任で公平に実施することが大切でしょう。ここに不均衡があると、それぞれの集団ごとに「常識」が異なってきます。当然「価値観」も異なってきます。常識も価値観も違えば、議論など成立しなくなります。怖いですね。ただ、現実にはこれがうまくいっていません。国や宗教によってその違いが鮮明になりつつあります。人類が抱え込んだ「ガン」の一つかもしれません。「1.の科学的知見」を無視もしくは排斥して、自国や自分の信仰に都合の良い話だけを教育している地域が、世界のあちこちに存在しています。国という単位も最近なんだかジャマですね。どうにかならないんでしょうか?

3.で大事なことは、教育において単に知識を伝えることだけではなく、それを「自分で考えて応用できる力」を育てることです。記憶するだけならクラウドストレージがあれば十分でしょう。検索もAIが助けてくれます。これからはむしろこの「自分で考えて応用できる力」をいかに育てるかという課題が重要になってくると思うのです。「知識もないのに考えるなんてできる?」という意見は無視できませんが、どうしたものか、ある程度基礎ができていれば、考える力が強い子は考えるために必要な知識を自分で探してきたりします。基礎知識教育が大切であることに変わりないと思うのですが、それだけで良しとする知識偏重主義は考え直さないといけないと思うのです。歴史の年号暗記は試験から早いとこなくしてほしいものです。

4.は社会や組織をマネジメントするトップリーダーのお仕事です。ナンヤカンヤ言っても、社会や組織の「風土」「体質」はトップリーダーの考え方ひとつです。例えば会社ではいくら部下が反対意見を出しても決定権は社長でしょ?どんなに良い提案でもトップリーダーにそれを理解する力がないとその提案は日の目を見ません。「会社はその社長の能力以上に大きくなることはない」というのは有名な決まり文句です。ソンナコンナで、他人の話を聞く能力の低い「裸の王様」社長は、倒産しそうになって初めて問題に気づきます。人間、痛い思いをしないと変わらないものですよね。

経営学が教えるところによれば、会社や組織というのは「環境変化への対応力」こそが存続のカギです。そう考えると、会社内外からの声を聴きやすい仕組みを作ったり、社員が新しい提案を言いやすい環境を整えることもトップリーダーの仕事の一つであることが判ります。みなさまの会社の社長や組織の上司はどうでしょう?そうした理解がある人かどうかは2~3日見ていれば判るはずです。特に経済的に厳しい時代を過ごしている日本で、周囲の声を聴くそぶりのないリーダが率いる組織の末路は想像がつくというものです。大企業のトップでも、私利私欲や保身に走っている人は、組織経営をないがしろにして人の話を聞こうとしませんので気をつけてください。ちょっと前も大きな自動車販売会社が消えてなくなりましたね(ビッグモーター事件)。ついていく人はよく選びたいものです。

発達の最近接領域ーL・S・ヴィゴツキー

詳しいお話はリンクからどうぞ。どうやら「現状レベルでできることの少し外側に、誰かの助けがあればできそうな領域が広がっているので、そこを見定めて支援することで子供の成長を促せる」というお話らしいです。しあには難しくて、何が書いてあるかさっぱり解りません。解らないことをいいことにして、しあはそれを曲解したいと思います。それって、

・まだ小さい子にいきなり難しい話をしても無駄だよね。

というお話ではないでしょうか?(ムリがあるかな~)でもここから大事な教訓がいくつか引き出せそうです。

- 人には個人差こそあれ、自分の理解度の近くに、興味を持って知識やスキルを吸収しやすい領域がある。

- 効果的な教育のためには、個人の理解度を的確に把握し、その理解度に応じた指導が大切である。

- 本人が自然に興味関心をもち知識を吸収しようとするように指導することが大切。

当たり前すぎて何ですが、それでも普段日常を見渡すと、これらが守られていることはほとんどありません。学校ですら個人授業ではないので、中に理解が遅れている子がいても、その子の理解度に合わせて授業を進めるのは難しいのです。また、教育の基本をすべての人が学んでるわけはありません。それは無差別殺人事件を起こした加害者の母親達だけに限ったことではなく、現在の実社会でも似たりよったりのことが繰り広げられています。

社会の現状

なので新社会人のみなさんは覚えておいてほしいのです。会社に入ると上司が待ち受けているわけですが、その上司は部下育成の基本を習得しているとは限らないんです。中には、教えていないことを「なぜ知らないんだ?見てたら判るだろう!」と怒鳴る先輩もいたりします。判りますか?学校までと違って、社会に出ると、とても優秀な社会人もいれば、想像を絶するほど残念な先輩も、ゴチャマゼで存在しているのが現実です。部下の現状の能力を計りもしない、仕事の教え方も知らないで無茶な仕事を振り分け、できないことを蔑む。「やる気」の問題にいたっては本人の問題とみなされているのが普通です。ブラック企業でなくとも、大半の企業の管理者は基本的にこんなレベルだと思った方がよいです。

なんでかと言うと、だって基本的に会社は学校じゃありません。社会人というのは、営業なら営業、製造なら製造に従事して成果を上げるのが仕事なわけで、普通、職務能力や技術を持った人が「組織管理能力の有無に関係なく」先輩や上司になっていくのです。もちろん先輩上司の人たちが全員教育学部を出ているわけないですし、会社に入ったら必ず部下育成方法を学ぶわけでもないんです。

特に、「私はそんなもの知らなくても仕事を覚えてここまで来たんだ。」という経験をもつ上司や経営者の中には、なおさら「教育なんて必要ない」と強く思い込んでいる方がいたりします。こんなわけで、社会人の中で教育の基礎など知っている方が珍しいし、実践できる人はもっと珍しい。

時代的に景気が悪くなるとなおさら業績主義に偏りますし、仕事が減るので社員は少なくてよくなる分、無職の人が増えます。その結果「できない奴は切り捨てる」「嫌なら辞めて結構。代わりはいくらでもいる」状態になっていきます。「部下育成セミナー」などに経費をかけて管理者を送り込むような余裕などなくなります。ブラック企業の出来上がりです。最近は、少子高齢化で人口が減ったので、新人は引っ張りだこになりつつあるようで、その心配は少し軽減されているようにも思います。でも、それって「社会全体」のお話。個別に見れば、自分自身に実力もないのにチヤホヤされて喜んでいると、人生を棒に振ることになりますので、気を付けたいものです。

でも、思うのですよ。部下を育成できないんだったら「上司」の名札付けて高給をとる理由がなくないですか?ただ部下をなじっているだけなら小学生でもできるわけです。それに部下を育成できないなら、組織として業績拡大できないわけですから、なおさら高給取れる理由がなくなります。それに気づいている「上場企業」や「大企業」は昔からきちんと管理者研修を行っています。でもそれってどれくらいの割合でしょう?全国法人企業数492万社のうち、上場企業が3,971社、非上場大企業数百社、合わせて約4,200社は全体の0.08%ですよ。お役所もいっしょです。中央省庁だと計画的にマネジメント研修が行われ始めていますが、地方自治体となるとバラバラだと思った方がよいでしょう。

あ、言い忘れるところでしたが「学校」はどうでしょう?これは現職の先生に聞かないとしあには判りません。でもね、きっとバラツキがあるんだと思いますよ。だって、学校教育法で明確に禁止しているにも関わらず、いまだに体罰で指導していたなんてニュースを聞きますもの。しかも今回の鹿児島の小学校の事件は校長が犯人ですって?まあ、これに限らず豊川工業高校や広島広陵高校などインターハイや甲子園常連校の運動部でも相変わらず暴力事件が続発してますね。PL高校なんてそろそろ廃校になりそうだというのに、何を考えているのでしょう?なのに続発してる。不気味じゃありませんか?

ちなみに、教育学において「教育」とは「新しい知識・文化に触れさせながらも、その接触によって子供たちの中に発達が引き起こされるように働きかける行為」というように「人間の発達を助ける仕事」であって、体罰や知識の詰め込みは教育概念から外れるものなのだそうです。それを知ってるはずの学校で事件が続発します。なおさら怖くなりますね。

こうして眺めてみると、日本社会全体を通して、「教育」というのは基礎理解も実のある実践も進んでいないのではないか?という疑問がわいてきます。もしかして、日本において「教育」は一部のインテリグループだけが力んで議論しているだけで、横への広がりってあまりないのかもしれません。だとすると、学校を無条件に信用するのは危ないかも。実際の教育現場においてほんとの意味での「教育」が行われているか、一度よく調べた方がよいかもしれません。こうした教育の量と質の問題は、日本の様々な問題を考えるうえで、重要な基礎要因ではないでしょうか?実のところ、しあは、日本の衰退の根底に、この「教育」レベルの低さがあるのではないか?と疑っています。みなさんはどうお感じになっているでしょうか?

教育基本技法あれこれ

前項で、「理解度に応じた指導」というお話が出ました。これを実現するためには、相手に応じて「適切な指導方法を選択」できなければならないことを意味します。それには選択できるほどの「指導方法の引き出し」が用意されていなくてはなりません。一つのパターンしか知らない教師が、一本調子でそれに合わない子を無理に指導すると、その子を壊します。典型例は「戸塚ヨットスクール事件」でしょう。死亡または行方不明になった訓練生は5名にものぼりました。

ここでは指導対象の状況別に主な指導技法をいくつか記しておきます。

| 指導技法 | 指導対象の状況 | 指導実例 |

| 指示法 | 何をどうしていいか、適正な判断材料自体を持っていない場合 | 「三階の図面管理室の小野さんにP21-4図面を出してもらい、受け取ってきて」などと具体的に指示を出す |

| 情報提供法 | 情報さえあれば自分でなんとか問題解決の糸口を見つけられそうな場合 | その件なら第二書庫の労基法判例集に関連記事があったよ |

| 助言法 | 情報は掴んでいるが、具体的にどうしたらよいか判らない場合選択肢をいくつか提示して判断させる | とりあえず商品買ってくる方法もあるし、面倒でも自分で作ってみるというのでもいいよ。 |

| 示唆法 | いくつか候補を知っているが判断がつかない場合 | 目先はともかく、1か月先を考えたらどうだろう? |

| 支持法 | ある程度確信を持っているが、決定的に決め切れていない場合 | それ、悪くないんじゃない |

| スーパービジョン | 具体的な動作にまで着目して細かく改善点を指摘し、実践で成功させ自信をつけさせる場合 | 同行観察などを行い、抽象論ではなく、具体的な実践上のコツを口頭で指導する |

| ケースワーク | 新人の実践現場などで、具体的な動作をやってみせる必要がある場合 | スーパービジョンは口頭指導だが、ケースワークは例えば実際に名刺交換して挨拶してみせる |

| 強化法 | 褒めて育てることでその良さをさらに強化する | 否定されない「事実」を褒める「君は書類提出で一度も遅れたことがない」 |

| シェーピング法 | 動作スキル系習得における初心者が対象の場合。動作を分解して、一つづつできるようになってから次のステップに進める | 自動車学校の実技検定のように、段階をクリアしたら次に指導を進める |

| フィードバック法 | 事実だけを伝え、本人の「気づき」を促す | 緊張したようだね、「えーと」が18回出ていたよ。 |

| モデリング法 | 理想とする人物、対象を明確に認識させる。自分の目標を鮮明化するうえで効果的 | シェラザードなら、どの指揮者の演奏が一番好きなんだい? |

| 対決法 | 暴行や自殺を止める場合など、それは許さん、と体を張って止める方法 | 理屈抜きに戦うべき時に逃げてはならない |

| 契約法 | お互いの自由意志を尊重し、結果に対して波風たたないように、結末をつけたいとき | この場合はA,それ以外の場合はBということでよろしいですか?と予め決めておく。 |

主に運動系の部活でよく聞くことですが、全国的に有名校でも暴力による指導が問題となって報道されていますよね。暴力に頼るということは、「それ以外の教育方法を知らない」ということが原因ではないでしょうか?

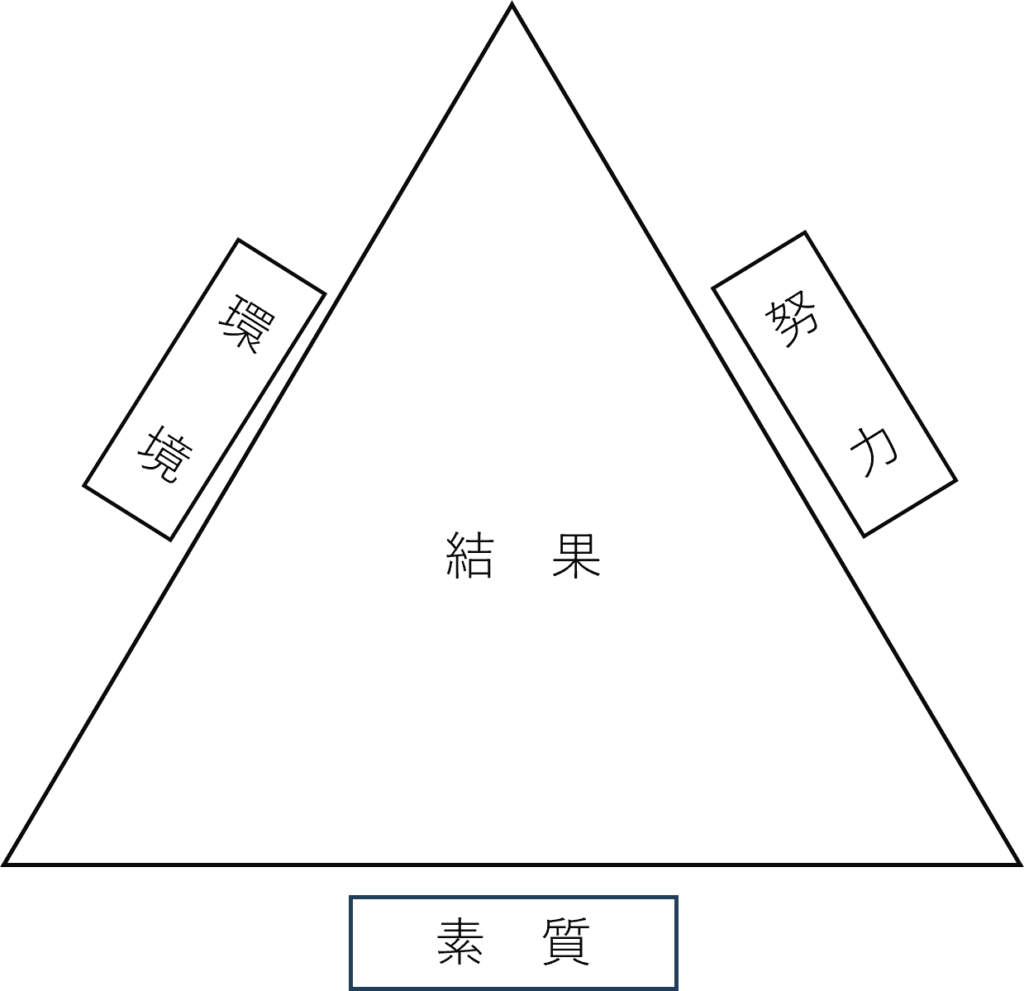

結果の三角形

ほんとは教育する前に相手を適切に評価するのが先です。「人を評価」なんて言うと上から目線でなんかイヤですが、診察もせず治療を行う医者はいません。まずはその人のそれまでの実際の言動や結果事実から分析する必要があります。この「結果事実」を見るとき、どうしてその結果になったのか分析する力が必要になってきます。ここで知っておきたいのが、結果の三角形です。「結果」は理論上、「1.本人の素質」「2.環境」「3.本人の努力」の3要素の合成によって現れてきます。

結果は三角形の「面積の大きさ」として現れます。仮に素質や環境の長さは100でも、努力が0なら結果面積は0となります。素質と努力は100ずつあったとしても、世の中の景気、得意先の困難性、上司の指導力などの「環境」合計が0なら、面積は0になります。この三角形が意味するのは、結果を見るとき3つの視点から見ないと間違った問題分析になり、間違った対策指導になりかねないということです。

ここで、「偶然」はどうなるの?という疑問が残ります。個別判断においては考慮されるべきですが、会社や組織全体の改善を検討する政策判断においては「偶然は誰にも均一に訪れる」と仮定して判断することになります。

人の評価については、結果の三角形だけでなく、山ほど論点がありますので、いつか順番に取り上げていきたいと思いますが、とりあえず「教育の基本の基本」ではここまでにしておきましょう。ともあれ、教育に「評価」は欠かせないということです。

動機付け3原則

教育に自主性が大事ということはうすうすご理解いただけているかと思いますが、その自主性、つまり本人の「やる気」はどうやって生まれてくるのでしょうか?その仕組みを知らず、本人のやる気を待つだけなんて、心細い事この上ないというお母さま方もいらっしゃるのではないでしょうか?実際、学校で先生方が指導に当たる際にも、いきなり知識を詰め込むのではなく、まずその内容に興味をもってもらうための動機づけに工夫をこらします。ここではやる気を引き出すための原理を調べておきましょう。

と、その前に根本的なことを一つ。お話はヴィゴツキーの最近接領域に戻るのですが、ヴィゴツキーは「誰しも興味関心をもって知識を吸収する領域がある」と言っていますが、それ、本当でしょうか?

これにはヒトの動物としての本性にかかわる理解が必要になってくるような気がします。でもね、体感的には判りやすいはずです。できないことができるようになったら単純にうれしくないですか?これはヒトの本性らしいです。大脳生理学的にも、ドーパミンがたくさん分泌される瞬間だそうです。逆に、慣れてくると感動が薄れ飽きてきます。そんな風にヒトはできているらしいです。これはおおざっぱに言うと、現実に無いことまで想像したり創造することができる「大脳皮質」を獲得し(てしまっ)たことによる生理現象のようです。この創造力によって人間は文化を発展させ、それを武器として環境変化に対応して生き延びてきたわけです。だ・か・ら、心配しないでください。人類(平均として)は、知らないことが判るようになったり、できないことができるようになることに喜びを感じるように出来ているようなのです。とりあえずそれ信じてみましょ。(もっとも、発達障害等による問題を抱えたお子さんなどの場合は個別に配慮しなければなりませんが)

さて、本題です。やる気が出る3原則とは何か?簡単ですよ!

- その課題達成によって、自分の欲しいものが手に入る(報酬が魅力的)

- どうしたら課題達成できるか、その方法が判っている(具体策が判明している)

- その課題達成が実現できる可能性が小さくない(達成確立が大きい)

さあ、シミュレーションです。1.報酬が魅力的で(例えば賞金1億)、2.具体策が明らかで実行でき(宝くじを買う)、3.達成確立が高い(1/10)だったら、人は放っといても宝くじ売り場に向かって走り出すのではないでしょうか?ところが、そのどれか一つでも欠けているとやる気は発動しません。賞金は1億で宝くじを買うのは簡単だとしても、確率が10兆分の1だったらどうでしょう?当たり前の大人ならスルーしてしまいます。また、確率は1/10で手段も宝くじを買うだけでも、当選金が10円なら誰も買いにいきません。

つまり、やる気を起こすには上記3原則すべてを満たすことです。そうすれば人はやる気を起こさざるを得ない生き物なのです。逆に、やる気を引き出せていないということは、上記3原則のうち、どれかもしくは全部が欠けていることを意味します。そこからやる気を引き出すためには、3原則のうちどれが欠けているかを分析し、その要因を補強すればよいことになります。いかがでしょう、少しは希望が見えたでしょうか?やる気がない子供に対して闇雲に気をもんでも何も出てきません。冷静に分析して対処方法を考えてはいかがでしょうか?

具体例をもう少し示したいところですが、今日は「教育の基本の基本」の記事です。ここまでにしたいと思います。事例はまた後日のお楽しみにしてください。

しあの感想

今回は、「誰でもわかる」シリーズから大事かな?と思ったポイントを抜粋してみました。続編ではこれまでの教育の歴史とか経緯など「時系列のマクロ視点」で眺めてみたいと思います。今回も途中で「社会人教育の現状」を挟み込んでしまいましたが、これまでの教育の様相を見ていると、多分に「社会の景気」とか「国の都合」で内容が左右されていることが多かったように思うのです。現状の教育を評価し問題点を拾い上げるためにも、やはりそこをきちんと洗っておいたほうがいいように感じます。ちょっと大変なことになりそうですけど、頑張ってみます。

ではまた別の記事でお会いしましょう。御機嫌ようお過ごしくださいませ。