もう少し、この世の絶望を拾い集めておきましょう。

随分前になりますが、大学生のお嬢さんが殺害され焼死体で発見されるという事件がありました。1996柴又女子大生放火殺人事件です。犯人はまだ捕まっていません。「なんで娘がこんな目にあわなければならないのか!」理不尽に家族を失ったお父様の嘆き悲しむ姿をしあは忘れられません。最近も「誰でもいいから人を殺したかった」という通り魔事件が頻発していて、これに対して某テレビ局のコメンテーターが言いにくい事を正直に指摘していました。

「しかし、こんな事件は防ぎようがないですよね。周りに気をつけて生活するしかないですよね。」

しあは、たぶんこの現状分析は正しいと思うのです。でも、このことは、言い換えれば、「お父さん。お嬢さんが殺されたのは運が悪かっただけなので、あきらめて忘れたほうがいいですよ。」と言ったに等しいかも・・・。そこで、「そんな話、納得できるわけがない」と怒りに目頭を熱くした方にお尋ねします。ではどうしますか?

このブログは、かねてお伝えしている通り、「無責任暴走ブログ」です。テレビのコメンテーターさんも少し思い切ったようですので、しあも歩調合せる程度に暴走してみたいと思います。

犯罪心理学のお宿

しあは、「誰でもいいから人を殺したかった」という人がどうして現れたかが気になります。そこで、ここはまず犯罪心理学の書籍をあたってみました。みなさまおなじみ「誰でもわかる」シリーズの入門書をひもとくと、犯罪心理学の受け持つ研究範囲がおおまかに示されていました。1.犯罪原因論、2.捜査心理学、3.裁判心理学、4.矯正心理学、5.防犯心理学。まあ、分類は時代とともに変わるものですが、知りたいことをカバーする分野があるか見当をつけるにはありがたいことです。しあは犯罪の原因が知りたかったので、「1.犯罪原因論」あたりから調べることにしました。「1.犯罪原因論」の内訳をみると「生物学的アプローチ」「心理学的アプローチ」「社会学的アプローチ」の3つに分かれている様子。順番に読んでみました。

犯罪心理学の目的

読み始めてから途中で気が付きました。あれ?知りたいこととなんか違う。そこで本の「はじめに」に戻ってよく見てみると、そこには犯罪心理学の目的がちゃんとかいてありました。犯罪心理学はあくまで「防犯」や「捜査支援」「裁判への知見提供」「犯罪者の更生支援」などを目的としていますので、「その目的に役立つ限りにおいて」の生物学・心理学的・社会学的「アプローチ」ということのようです。

例えば、後述するように「セルフコントロールが弱い人が犯罪を犯しやすい」というところまでは言及がありますが、では「どうしてセルフコントロールが弱いのか、それはどうすれば改善するものなのか」などと原因と対策をさかのぼろうとすれば、大脳生理学や心理学もしくは教育学などに直接あたる方がよいようです。このあたりは、学問の役割分担なのかもしれません。

生物学的アプローチ・心理学的アプローチ

とりあえず「誰でもわかる」シリーズを追ってみましょう。

- 犯罪者は見た目ではわからない

- 男性の方がテストステロン(男性ホルモン)が多いので、攻撃的暴力的行動をとりやすい

- 犯罪者は前頭前皮質の働きが弱く、怒りがコントロールする力が弱い

- 犯罪につながりやすい性格特性がある=「敵意回帰バイアス」「敵意反芻傾向」「セルフコントロール欠如」「生涯持続型反社会性」「ナルシズム」「自己中心性・サイコパス」など

などなど、性格や脳機能の統計的研究から「一般的傾向」が上がってきます。あくまで傾向ですよ。犯罪の原因ではありません。原因だとしたら、上記のような性格の人は収監しないと社会秩序が保てません。あ・・・、まさにそれをテーマにしたアニメ「サイコパス」がヒットしてましたよね。あながち非現実的な話じゃないのかも。でも現実には、「性格が悪い人は必ず犯罪を起こすに違いない」といってタイホなんてできませんからね。ただ、犯罪心理学としては「犯罪が起こった時」犯人を捜査するときのプロファイル材料として利用できるので、価値のある研究なのかもしれません。もしくは、犯人がなぜ犯罪を犯したかを納得するために役立つのかもしれません。

でも、しあが探しているのは、犯罪が起きないようにするために何ができるの?ということなので、こうした研究だけでは全面解決にはたどり着きそうもありません。

社会学的アプローチ

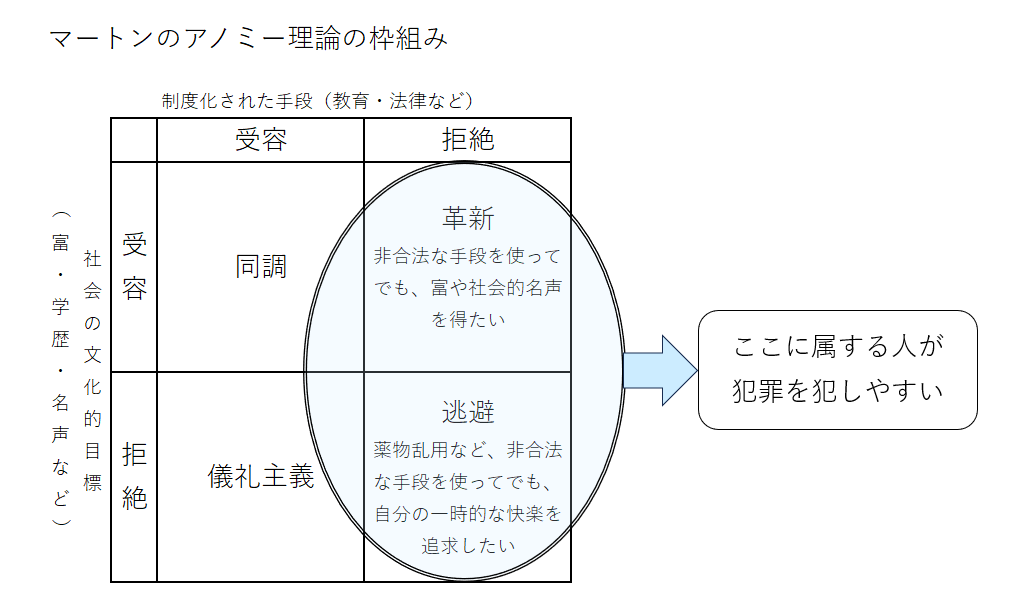

これは、社会の仕組みが犯罪を生んでいるのではないか?という研究です。「誰でもわかる」シリーズの入門書で最初に紹介されたのが、マートンの「アノミー(無規範)理論」です。これは、その社会で平均的な価値観や社会ルールにどの程度同意してるか反抗しているか(無規範状態か)で、「田の字」をつくり、それぞれの領域の特徴を考えたものです。

なるほど、考えを整理するにはよい分類かもしれません。あくまで、傾向値ですが。こうした研究は、確かに犯罪が発生したあとに、原因を解釈するときには有効かもしれません。でも、そこから一歩踏み込んで、それじゃどうして制度化された手段を拒絶するようなタイプの人が現れるのか?社会の文化的目標を拒絶する人が現れるのはなぜなのか?こうした研究から犯罪を防ぐために何ができるか?ということまでは、この犯罪心理学の入門書からは発見できませんでした。「自分で考えてね」ってことかもしれませんけど。

ほかの研究としては

- 「文化的接触理論」非行に走るのは、家庭環境より友人関係の影響の方が大きい

- 「セルフコントロールの欠如」非行の原因としては、本人のパーソナリティの問題も大きい

- 「ラベリング効果」非行で「犯罪者」のレッテルを貼られると、周りからそう見られ続けることで、罪を犯し続ける

- 「観察学習説」暴力的な映像を見るとその行動を学習してしまう

などが紹介されています。これらもあくまで「傾向」ですが、言われてみればみんなどこかで聞いたことがあるような・・・。そうなんです。全く知らなかったわけではなかったんです。でも、それを知って、何か自分の行動を変えることはなかったということなんです。みなさんはどうでしょう。このことを知って、具体的に何かできること思いつきますか?

防犯心理学

それではということで、防犯心理学の論調をみておきましょう。あれ・・・、なんか違う><。犯罪を防ぐと書いてあるので、ここで犯罪の原因分析と対策が検討されているのかと思っていましたが、どうもそうではないようです。

実は、以前の犯罪心理学では、犯罪の原因を犯罪者自身の性格や育成歴などに求め、それを改善することで犯罪を抑制しようという「1.犯罪原因論」が主流だったそうです。でも、性格や嗜好を矯正するのはそう簡単ではないし、そうした人物を生み出してしまった社会背景までを含めて変えるとなると、それだけ時間もコストもかかります。そこで「犯罪者の分析」に拘泥するのではなく、「犯罪が起きにくい環境を作ることで防犯を実現しよう」とする「犯罪機会論」に対策が移り変わってきたのだそうです。もう、具体的に紹介した方が解りやすいですね。防犯心理学の論点とは、具体的には、

- 銃規制などの法的規制が重要

- どんなエリアが危険か、どんな状況が危ないかなどの防犯教育が重要

- 防犯カメラの設置

など、物理的に環境を変えることで犯罪を防止しようとする考え方です。これらは、犯罪件数の抑制という意味ではたしかに効率がよい方法だったのだろうと思います。以下の犯罪統計にその結果が現れているのかもしれません。

犯罪統計

犯罪白書の統計によると、日本は殺人事件が少ない国だと言われています。10万人当たりでみると、アメリカが5.3件、イギリスが1.2件に対して、日本は0.2件。アメリカの1/20以下です。また、強盗殺人事件は2000年代前半で60~80件/年でしたが、2020年は36件/年とほぼ半減し、以後2021年45件、2022年41件、2023年45件前後と、横ばい微増とのことです。「他の国より安全で、以前よりは改善されている」のは事実でしょう。

でもね、しあは「世の中とっても安全になったのネー」と喜ぶ気にはとてもなりません。発生件数はともかく、その内容が衝撃的過ぎて記憶に焼き付く事件が増えたように思います。

1988宮崎勤による東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が起こったころからでしょうか、「世の中を震撼させる殺人事件」があとを絶たなくなります。昔も殺人事件はありましたが、怨恨であったり、貧困であったり、何かしら腑に落ちる理由があった気がするのです。でも、最近の事件は到底理解が及びません。その後1989/11月の坂本堤弁護士一家殺害事件を含むオウム真理教事件、1994大阪愛知岐阜連続リンチ殺人事件、1997「少年法改正のきっかけ」となった酒鬼薔薇聖斗を名乗る中3生徒による神戸連続児童殺傷事件、1999造田博による池袋通り魔事件、2001宅間守による池田小学校無差別殺人事件、2008加藤智大による秋葉原通り魔事件、2011「いじめ防止対策推進法」の契機となった大津いじめ自殺事件、2014「人を殺してみたかった」と語った大内万理亜の名古屋大学女子学生殺人事件、2016「津久井やまゆり園」職員植松聖による相模原障害者施設殺傷事件、2019青葉真司による京都アニメーション放火殺人事件 、2021「ジョーカー」に扮した服部恭太による京王線死傷事件、2024特定少年(19歳)に始めての死刑判決が下った遠藤裕喜の甲府市殺人放火事件 、2024中学生2人を殺傷しながらも心神喪失で不起訴となった平原政徳の北九州マクドナルド殺傷事件。怖い事件をあげ始めるときりがありません。近隣住民の方々が「怖くて家から出られない」というのも無理ないと思います。強盗殺人事件は少なくなったからといって、安心できる世の中になったといえるでしょうか?

たしかに事件の発生件数は昔に比べて減ったのかもしれません。しかし、その内容は想像のはるか斜め上をいく自己中心性、同じ人間として共生できると思えない狂気と異質性に満ちています。はっきり言って、しあには人間とは思えません。絶対近くにいてほしくないです。

でもですよ・・・、強盗殺人事件以外に目を移すと、いじめやパワハラは順調に増加してますし、正義中毒による誹謗中傷はネットで爆増中、性犯罪も増えつつあるなか児童ポルノで捕まる人が急増、しかも学校の教師が多数捕まっています。通り魔殺人などと同じ「異質な狂気」は、すでに日常の生活の中に充満しているんじゃないでしょうか?近くにいてほしくないと願ったところで、もう遅いのかも。社会はすでにそんな狂気に侵食されていて、いつなんどきその矛先が自分に向いてもおかしくないのかもしれません。この「狂気の充満」という意味で、しあは、今の防犯の考え方では、通り魔事件や無差別事件の発生を防ぐ役には立たないと思うのですが、みなさんどう思いますか?

ここで考えたいのが、防犯に関して「犯罪原因論」から「犯罪機会論」への方向転換は本当に正しかったのか?という点です。いえ、犯罪機会論はそれはそれで正解だったと思うのですが、犯罪原因論を「非効率」として捨てることはなかったのではないでしょうか?たぶん、コストと時間の関係で、捨てざるを得なかったのかもしれませんけれど。でも、この「犯罪原因研究の放棄」が、ここにきて不気味な社会不安を招く一因になってないでしょうか?

しあは、犯罪心理学の入門書をかじっただけなので、こんな疑問についても、よくよく専門家の方のお話をきけば、きちんとした回答が得られるのかもしれません。犯罪心理学に興味を持たれた方、もっとよく知りたい方は、法政大学文学部心理学科教授の越智啓太先生に聞いてみてください。とりあえず、もやもやを残したまま、しあは次の宿へ向かうことにします。

無差別殺人

とにかく怖いのが「誰でもいいから人を殺したかった」事件です。最近も、車で小学生の列に突っ込んでいった事件がありましたよね。2025/5/1大阪西成区で矢沢勇希容疑者は「すべてが嫌になりひき殺そうとした」として、車でつっこみ小学生7人に重軽傷を負わせました。親からしたら防ぎようのない恐怖でしかありません。このような人物は野放しにせず、世の中から抹殺して欲しいと願っていることでしょう。

ただ、これが本当にごくまれな事件だ、というならいいのですが、みなさまご存知のように無差別殺人は続発しています。これを何とかしようとするなら、犯罪心理学のお宿を抜け出して、ストレートに分析と対策を検討する領域に踏み入らなければなりません。ねらいは、大脳生理学、心理学、教育学の分野でしょうか。もちろん一発のパンチでなんとかなるとは思っていませんが、とにかくあちこちのぞいてみることにします。

次の記事で紹介する予定なのは、教育の立場から具体的な事件を分析して改善提案をしている、教育評論家の尾木直樹先生です。書名は『「良い子」が人を殺す』です。その中の第4章が「無差別殺人始まる」副題が「家庭内殺人から無差別殺人へ」です。今回のしあの疑問に対して、ストレートな答えが期待できそうなタイトルではないでしょうか?

次回は、この尾木先生の本の紹介をするところから始めたいと思います。今回はここまで。次回またお会いしましょう。